Массовое жилищное строительство 1950-1970 гг. сформировало базовую часть послевоенного капитального жилищного фонда России. Сегодня каждая восьмая семья в стране (а в крупнейших городах каждая пятая) проживает в домах «первого поколения» массового жилищного строительства. Отличительной особенностью, этого фонда является чрезвычайная экономичность объемно-планировочных решений, единая высота зданий (5 этажей), широкое применение наряду с кирпичными и крупноблочными строительными системами крупнопанельных, не все из которых прошли к тому времени всестороннюю экспериментальную проверку и соответствующую корректировку. В этих домах, независимо от природно-климатических условий строительства, в директивном порядке были приняты единые планировочные решения четырехквартирных секций с 1-3-комнатными квартирами в немногочисленных и несущественных вариантах.

Конфигурацию домов упростили, ограничившись только рядовыми планами. Соблюдая гигиенические требования на пределе, уменьшили высоту этажа до 2,5 м в свету. В большинстве случаев отказались от квартир с окнами на две стороны горизонта.

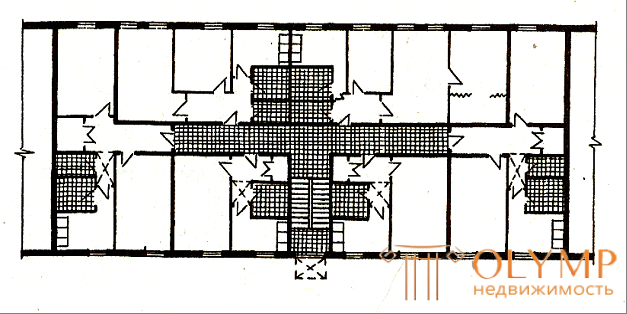

В архитектурно-планировочную систему заложили двухпролетные решения с шириной корпуса 12 м. Экономя на лифтах, высоту зданий ограничили пятью этажами. В некоторых зданиях, особенно многоэтажных, в которых необходимы лифты, стали располагать секции с распределительными холлами-«карманами» при этажных площадках (Рис.5.1.). Это позволило обеспечить расположение большого количества квартир, приходящихся на один путь эвакуации, объединяющий лестницу и лифт.

Малокомнатные квартиры предусматривали во всех зданиях. Создавали одно-, двух- и как максимум трехкомнатные. В целях экономии комфортные требования к ним сознательно сократили. Уменьшены размеры подсобных помещений: прихожих, кухонь и санитарных узлов. Уборную совместили с ванной. Стали выпускать укороченные до 1,5 и даже сидячие ванные чаши. Ликвидировали коридоры-проходы в кухни. В результате целые жилые массивы были застроены неполноценными с современных позиций домами.

В конструктивных решениях использовали материалосберегающие части зданий, что должно было уменьшить затраты на строительство. Как выяснилось в период эксплуатации, они обладают малой долговечностью, недостаточными звуко- и теплозащитными свойствами. Это привело к увеличению эксплуатационных расходов и возникновению других проблем.

Сроки эксплуатации этих зданий неоправданно быстро приблизились к критическим, когда необходим капитальный ремонт и даже снос. Многие из домов достигли предела долговечности и дальнейшая эксплуатация становится технически невозможна и даже опасна из-за повсеместных отказов конструкций и инженерного оборудования.

Рис. 5.1. – Типовая секция в доме «первых поколений» полносборного домостроения (блочный вариант) с распределительными холлами-«карманами» на поэтажных площадках

За прошедшие десятилетия назрела острая необходимость реконструкции этого фонда по градостроительным, функциональным и эксплуатационным требованиям.

Пятиэтажная застройка «первого поколения» расположена обычно на особо ценных участках городских территорий, стоимость которых за прошедшие годы существенно возросла, особенно, в крупных и крупнейших городах.

Требуется уплотнение застройки за счет надстройки зданий и объединения их встройками и пристройками в сложные пространственные композиции. Эти решения экономико-градостроительного порядка требуют при проектировании реконструкции анализа несущей способности конструкций и оснований, их возможности воспринять дополнительные нагрузки при надстройках и пристройках.

Эксплуатационные требования продиктованы существенно увеличившимися за истекшие годы нормами тепло- и звукоизоляции конструкций. Таким образом, проект реконструкции должен включать и мероприятия по улучшению эксплуатационных качеств наружных и внутренних ограждающих конструкций.

Надстройки большим числом этажей сопряжены с необходимостью усиления оснований, фундаментов и надземных несущих конструкций в первых этажах, либо формирования новой несущей системы и фундаментов под нее, которые были бы практически безосадочными. В наибольшей степени этим требованиям отвечают фундаменты из буронабивных свай. Сама же новая несущая система выполняется в виде обнимающего старое здание каркаса типа «фламинго» с колоннами, расположенными только с внешней стороны, либо дополненного внутренним рядом колонн, установленных в специальные «проколы» в перекрытиях надстраиваемого здания. Поверху обнимающий каркас снизывает ростверковая конструкция, на которой устанавливается надстраиваемый объем. Пространство между существующим объектом и надстройкой обычно используют в качестве технического этажа.

Устойчивость высоких колонн наружного обнимающего каркаса обеспечивают поэтажными связями с перекрытиями надстраиваемого здания.

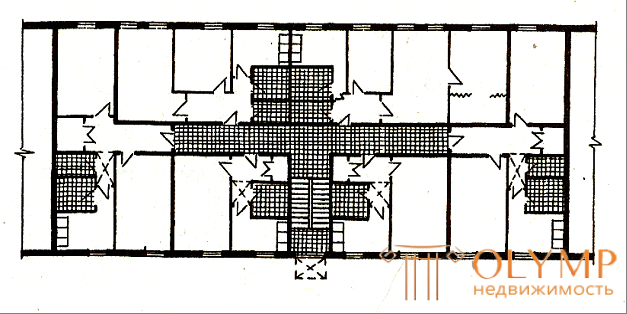

Функционально эти горизонтальные связи используют для размещения перекрытий для дополнительных балконов и лоджий и в соответствии с архитектурным решением надстраиваемый объем совпадает с шириной надстраиваемого корпуса, бывает шире или уже него. Общим правилом при конструировании любого тика надстройки является выбор наиболее легких вариантов несущих и ограждающих конструкций (Рис.5.2.).

Решение функциональных задач реконструкции-перепланировки квартир и жилых секций определяется постановкой задач модернизации и возможностями, представляемыми конструктивной системой надстраиваемых и модернизируемых зданий.

Существует две постановки задач модернизации.

Первая – проведение модернизации и реконструкции без временного отселения жильцов дома. Обычно она решается с сохранением структуры планировочных секций.

Второй метод – проведение реконструкции – с коренным преобразованием структуры секций (из 4-х – в двухквартирную и т.п.) требует временного отселения жильцов дома.

Оценка возможностей реконструкции отечественного жилого фонда базируется на анализе конструктивных решений зданий 1950-1960 гг.

Рис. 5.2 – Конструктивное решение надстроек здания

В отличие от угнетающего однообразия планировок квартир, конструктивные решения зданий, принимавшиеся в период освоения индустриальных методов домостроения, поиски оптимальных решений, отличались значительным разнообразием, существенно превосходящим современное: за истекшие 30 лет часть конструкций снята с производства, а оставшаяся – существенно унифицирована. Строительство велось на базе типовых серий проектов, утвержденных для всесоюзного, республиканского или городского (Москва, Ленинград) применения. В основу типовых проектов были положены три варианта бескаркасной конструктивной системы (продольно-, перекрестно-, поперечно-стеновой-) и один –каркасной (с неполным каркасом).

Широкому внедрению панельных конструкций предшествовала их тщательная проверка в лабораториях Академии архитектуры СССР, а затем Академии строительства и архитектуры СССР, при строительстве экспериментальных объектов, продолжавшаяся не менее интенсивно на вводившихся в эксплуатацию первых типовых домах.

К сожалению, наряду с тщательно проверенными конструкциями, несмотря на протесты научной общественности, директивно был внедрен ряд неудачных конструктивных решений (особенно в Москве – серии К-7,11-35 и др.), способствовавших до сих пор не изжитой в массовом сознании дискредитации панельного домостроения.

Увеличение площадей помещений в различной степени достижимо в домах различных конструктивных систем. В домах продольно-стеновой системы площади помещений можно увеличить двумя путями: первый – за счет сноса части межкомнатных перегородок (но при этом количество комнат в квартире уменьшится), либо второй – пристройкой эркерных объемов к увеличиваемым помещениям – комнатам и (или) кухням.

В домах с перекрестно-стеновой системой малого шага применим только второй прием в зарубежной практике, где экономичный жилищный фонд базировался почти исключительно на перекрестно-стеновой системе, при реконструкции (без выселения) преобладает второй прием. Наряду с этими основными приемами в случаях, когда это допустимо по условиям застройки, широко применяют пристройку к торцам дома дополнительных конструктивных шагов. Наряду с пристройкой эркеров к продольным фасадам, обеспечивающей увеличение площадей отдельных помещений, пристройка дополнительных шагов позволяет увеличить площади и компактность квартир в целом. Следует иметь в виду, что пристройка эркерных объемов способствует не только увеличению площадей отдельных помещений, но и увеличению инсоляции квартир, что особенно важно для самых распространенных в домах «первого поколения» односторонне ориентированных меридиональных квартир. В домах поперечно-стеновой системы со смешанным шагом увеличение размеров комнат дает снос межкомнатных перегородок в пределах большего шага, а кухонь – пристройка эркерных объемов.

Радикальные изменения планировки квартир достигаются уширением зданий путем пристройки дополнительного продольного пролета.

Модернизация квартир первого и пятого этажей помимо общих задач модернизации призвана устранить (или уменьшить) общепризнанные недостатки таких квартир, связанные с их расположением. Жильцы квартир первого этажа страдают от дополнительных шумовых нагрузок от входного узла, часто от плохой теплоизоляции цокольного перекрытия и особенно от «визуальной незащищенности» (квартира легко просматривается снаружи).

Для уменьшения названных недостатков квартиру можно изолировать от входного узла, заложив дверной проем, присоединить примыкающий (со стороны дворового пространства) земельный участок для размещения независимого входа в квартиру, пристройки к ней дополнительных объемов (к комнатам или кухне) и организации приквартирного садика. Жильцы квартир пятого этажа страдают из-за утомительного подъема по лестницам, так как пятиэтажные дома не оборудовались лифтами, и от дефектов примененных в этих домах совмещенных невентилируемых крыш (частые протечки кровли, перегрев летом и переохлаждение воздуха зимой).

Первый недостаток ликвидирует обязательная при реконструкции пристройка лифтов, второй – столь же обязательное переустройство крыши на вентилируемую чердачную, либо мансардную.

Что бы оставить комментарий войдите

Комментарии (0)