Среди общепрофессиональных дисциплин в техническом вузе одной из важнейших является курс "Сопротивление материалов".

Сопротивление материалов (разг. — сопромат) — наука о прочности и надёжности деталей машин и конструкций. В её задачи входит обобщение инженерного опыта создания машин и сооружений, разработка научных основ проектирования и конструирования надёжных изделий, совершенствование методов оценки прочности. Является частью механики деформируемого твёрдого тела, которая рассматривает методы инженерных расчётов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при одновременном удовлетворении требований надежности, экономичности и долговечности.

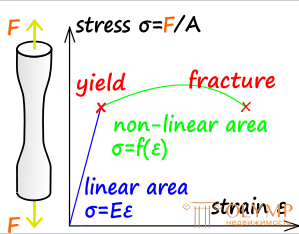

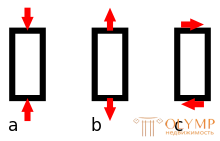

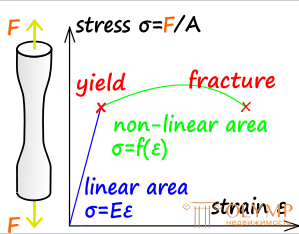

Сопротивление материалов базируется на понятии «прочность», что является способностью материала противостоять приложенным нагрузкам и воздействиям без разрушения. Сопротивление материалов оперирует такими понятиями как: внутренние усилия, напряжения, деформации. Приложенная внешняя нагрузка к некоторому телу порождает внутренние усилия в нём, противодействующие активному действию внешней нагрузки. Внутренние усилия, распределенные по сечениям тела, называются напряжениями. Таким образом, внешняя нагрузка порождает внутреннюю реакцию материала, характеризующуюся напряжениями, которые в свою очередь прямо пропорциональны деформациям тела. Деформации бывают линейными (удлинение, укорочение, сдвиг) и угловыми (поворот сечений). Основные понятия сопротивления материалов, оценивающие способность материала сопротивляться внешним воздействиям:

Инженеру-строителю приходится производить расчеты на прочность, жесткость и устойчивость конструкций и их элементов. Неправильный расчет элемента конструкции может привести к разрушению всей конструкции в целом. При расчете нужно стремиться к сочетанию надежности работы конструкции с наименьшим расходом материала.

Необходимо научиться решать задачи самостоятельно после предварительного изучения теории по соответствующей теме. Если при решении задач возникнут затруднения, надо воспользоваться имеющимися в учебных пособиях указаниями к решению подобных задач. Решение задачи нужно сопровождать четкими схемами и чертежами.

Изученный материал следует обязательно закрепить, находя ответы на контрольные вопросы, которые приводятся в конце каждой темы.

Настоящее учебное пособие адресуется в помощь студентам всех форм обучения всех направлений и специальностей для самостоятельного изучения курса "Сопротивление материалов". Оно будет полезно для студентов вечерней и дневной форм обучения при выполнении индивидуальных заданий и студентам-заочникам при выполнении ими контрольных работ, а также при подготовке к зачетам и экзаменам.

Во всех задачах, связанных с расчетом на прочность при всех простых видах сопротивлений приведены примеры на построение эпюр внутренних силовых факторов.

Студентам дневной и вечерней форм обучения номера задач и варианты исходных данных, а также номера расчетных схем по каждой задаче дает преподаватель в часы практических занятий.

В теоретической части сопротивление материалов базируется на математике и теоретической механике, в экспериментальной части — на физике и материаловедении и применяется при проектировании машин, приборов и конструкций. Практически все специальные дисциплины подготовки инженеров по разным специальностям содержат разделы курса сопротивления материалов, так как создание работоспособной новой техники невозможно без анализа и расчета её прочности, жёсткости и надёжности.

Задачей сопротивления материалов, как одного из разделов механики сплошной среды, является определение деформаций и напряжений в твёрдом упругом теле, которое подвергается силовому или тепловому воздействию.

Эта же задача среди других рассматривается в курсе теории упругости. Однако методы решения этой общей задачи в том и другом курсах существенно отличаются друг от друга. Сопротивление материалов решает её главным образом для бруса, базируясь на ряде гипотез геометрического или физического характера. Такой метод позволяет получить, хотя и не во всех случаях, вполне точные, но достаточно простые формулы для вычисления напряжений. Также поведением деформируемых твёрдых тел под нагрузкой занимается теория пластичности и теория вязкоупругости.

Расчет реальных конструкций и их элементов является либо теоретически невозможным, либо практически неприемлемым по своей сложности. Поэтому в сопротивлении материалов применяется модель идеализированного деформируемого тела, включающая следующие допущения и упрощения:

Эти положения ограниченно применимы к решению конкретных задач. Например, для решения задач устойчивости утверждения 4-6 не справедливы, утверждение 3 справедливо не всегда.

Среди феноменологических теорий прочности наиболее известными являются следующие теории, которые принято называть «классическими» теориями прочности:

Классические теории прочности имеют существенные ограничения для их применения. Так теории наибольших нормальных напряжений и наибольших деформаций применимы лишь для расчета прочности хрупких материалов, причём только для некоторых определённых условий нагружения. Поэтому эти теории прочности сегодня применяют весьма ограниченно. Из перечисленных теорий наиболее часто используют теорию Мора, которую также называют критерием Мора-Кулона. Кулон (Coulomb) в 1781 г. на основе выполненных им испытаний установил закон сухого трения, который использовал для расчета устойчивости подпорных стенок. Математическая формулировка закона Кулона совпадает с теорией Мора, если в ней выразить главные напряжения через касательные и нормальные напряжения на площадке среза. Достоинством теории Мора является то, что она применима к материалам, имеющим разные сопротивления сжатию и растяжению, а недостатком то, что она учитывает влияние только двух главных напряжений — максимального и минимального. Поэтому теория Мора не точно оценивает прочность при трехосном напряженном состоянии, когда необходимо учитывать все три главных напряжения. Кроме того, при использовании эта теория не учитывается поперечное расширение (дилатацию) материала при сдвиге. На эти недостатки теории Мора неоднократно обращал внимание А. А. Гвоздев, который доказал неприменимость теории Мора для бетона.

На смену «классическим» теориям прочности в современной практике пришли многочисленные новые теории разрушения. Большинство из них используют различные комбинации инвариантов тензора напряжений Коши (Cauchy) Среди них наиболее известны[источник не указан 2558 дней] следующие критерии разрушения:

Перечисленные критерии прочности предназначены для расчета прочности однородных (гомогенных) материалов. Некоторые из них используются для расчёта анизотропных материалов.

Для расчета прочности неоднородных (не гомогенных) материалов используется два подхода, называемые макро-моделированием и микро-моделированием. Оба подхода ориентированы на использование метода конечных элементов и вычислительной техники. При макро-моделировании предварительно выполняется гомогенизация — условная замена неоднородного (гетерогенного) материала на однородный (гомогенный). При микро-моделировании компоненты материала рассматриваются с учётом их физических характеристик. Микро-моделирование используют в основном в исследовательских целях, так как расчет реальных конструкций требует чрезмерно больших затрат машинного времени. Методы гомогенизации широко используются для расчета прочности каменных конструкций, в первую очередь для расчета стен-диафрагм жесткости зданий. Критерии разрушения каменных конструкций учитывают многообразные формы разрушения каменной кладки. Поэтому поверхность разрушения, как правило. принимается в виде нескольких пересекающихся поверхностей, которые могут иметь разную геометрическую форму.

Как правило, именно из-за оценочного характера результатов, получаемых с помощью математических моделей этой дисциплины, при проектировании реальных конструкций все прочностные характеристики материалов и изделий выбираются с существенным запасом (в несколько раз относительно результата, полученного при расчетах).

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

Что бы оставить комментарий войдите

Комментарии (0)