Архитектура

Южная Германия, за исключением верхнерейнских областей, с архитектурой которых мы уже ознакомились, в эпоху зрелого средневековья не внесла в историю зодчества таких оригинальных художественных идей, как Средняя и Западная Германия. Движение, способствовавшее выработке новых форм, шло здесь с запада на восток. В Австрию проникало непосредственно и ломбардское влияние. Очень важную роль во всей эволюции южнонемецкого зодчества играла школа Гирсау. Но прежде, чем охарактеризовать эту школу, мы должны бросить взгляд на развитие, совершавшееся вне гирсауской традиции. Здесь следует отметить тенденцию к упущению трансепта, устройству рядом с главным хором двух побочных хоров, удержанию плоских потолков и перемещению башен на восточную сторону здания.

Аугсбургский собор, имевший первоначально двойной хор (см. кн. 2, II, 3), в своем нынешнем виде представляет смесь архитектурных стилей различного времени. Сохранившийся хор и трансепт лежат на западной стороне, а башни возвышаются на восточной; тем не менее еще можно угадать первоначальный план собора как романской базилики со столбами, относящейся к первой половине XI столетия. Фрейзингский собор (1160–1205) был плоскокрытой базиликой со столбами, без трансепта, с эмпорами, двумя западными башнями и криптой, знаменитой фантастическими скульптурами своих колонн. Церковь св. Эммерана в Регенсбурге, с ее двойным хором и двумя криптами, принадлежит к числу построек еще не вполне сложившегося романского стиля. Портал северного бокового нефа этой церкви, построенный между 1049 и 1060 гг., состоит из двух ниш, обрамленных еще строго антикизирующими пилястрами. Вообще, Регенсбург наряду с Кёльном — город Германии, наиболее богатый романскими церквами. Регенсбургские Верхний и Нижний соборы и Шотландская церковь, к которым мы еще вернемся, принадлежат к числу важнейших архитектурных памятников Германии.

В Тироле мы встречаем выступающие наружу порталы с колоннами, которые стоят на львах, заимствованные из Ломбардии; таков, например, портал церкви замка Тироль. Дальше на восток, в горах Зальцбурга, распространяются богато расчлененные, украшенные колоннами порталы без передней пристройки, но с покоящимися на львах передними колоннами. Любопытен древнейший немецкий клуатр в женском монастыре на Горе Монахинь (Nonnberg) в Зальцбурге (рис. 221). Полуколонны, подпирающие лишенные нервюр крестовые своды галереи этого клуатра, имеют кубовидные базы, которые представляют собой как бы перевернутые верхом вниз кубовидные капители. По-видимому, саксонское влияние сказывается в чередовании подпор (две колонны через один столб) в церкви св. Петра в Зальцбурге (1127–1131), перестроенной впоследствии в стиле барокко, и в монастырской церкви в Зеккау (1142–1195). Важнейшая в Австрии чисто романская базилика со столбами — собор в Гурке (1170–1218). На его западной стороне между двумя башнями находится наружный притвор, в глубине которого устроен роскошный, обставленный колоннами портал, а внутри, сверх того, имеются западные эмпоры. Капители колонн украшены листвой, а базы по углам — грифами причудливой формы. Большой известностью пользуется стоколонная крипта этого собора.

Рис. 221. Часть галереи клуатра на Горе Монахинь близ Зальцбурга. По Любке

Обратимся теперь к гирсауской архитектурной школе, подробно изученной Баером. Бенедиктинский монастырь Гирсау близ Кальва, в Вюртемберге, был распространителем клюнийского направления в Германии. Церкви этого монастыря, ныне превратившиеся в груды развалин, отражали в себе переработанные в немецком духе архитектурные формы второй, построенной в виде плоскокрытой базилики с колоннами и освященной в 981 г. церкви клюнийского аббатства. По повелению папы Льва IX в Гирсау была воздвигнута церковь св. Аврелия (1059–1071) — трехнефная базилика с колоннами, восточным трансептом и тремя абсидами, до которых вскоре были продолжены малые нефы, и в результате образовались боковые хоры по сторонам главного хора. Западный притвор, открывавшийся вовнутрь церкви эмпорами, заключался между двумя четырехугольными башнями. Средний неф имел плоский потолок; боковые нефы и притвор были перекрыты простыми крестовыми сводами. Колонны имели строгие кубовидные капители без кольца и крутые аттические базы без угловых листков. После церкви св. Аврелия в Гирсау сооружена церковь св. Петра (1082–1091) — трехнефная базилика с колоннами и восточным трансептом, имевшая везде плоское покрытие. Над ее средокрестием возвышалась восьмиугольная колокольня. Прямо срезанный восточный хор только внутри, в толще стены, имел три ниши; настоящие же абсиды находились на восточной стороне ветвей трансепта.

Гирсауские монахи распространили свои принципы церковного зодчества по всей Германии, главным образом по Южной. Их церкви почти все одного и того же типа. Вообще, это плоскокрытые трехнефные базилики с колоннами, без крипт, но с восточным трансептом, трехнефным устройством хора, имеющего часто прямоугольное окончание, и с притвором между западными башнями, вместо которых иногда высится башня над средокрестием, сопровождаемая восточными башнями. Циркульная арка царила безраздельно, колонны увенчивались кубовидными капителями; базы, первоначально лишенные угловых листков, потом мало-помалу получили их. Внешняя отделка церквей — благородно суровая. Лопатки и аркатурные фризы редки, но по соседству с порталами иногда появляются фантастические уродливые скульптурные фигуры. Большинство построек гирсауского стиля возникло между 1082 и 1150 гг.; только немногие из них относятся к началу XIII столетия.

Типичными сооружениями в этом стиле являются монастырские церкви в Диссибоденберге, Генгенбахе и Шварцахе, церковь св. Гильгена в Клейн-Комбурге и церковь в Штейнена-Рейне. Бенедиктинские церкви в Альпирсбахе и Эльвангене, оставаясь постройками гирсауского типа, уже не свободны от влияния Маульбронна (см. ниже). Эльвангенская церковь, оконченная в 1233 г., — первая большая базилика Швабии, перекрытая сводами во всех своих частях. Очень близок к ней Констанцский собор с его прямоугольно оканчивающимся хором, в том виде, какой он получил в 1054–1089 гг. Его романская крипта — древнее; напротив, его западные башни воздвигнуты позже. Своды этого собора — позднеготические. Шаффгаузенский собор, плоскокрытая базилика с колоннами, с прямым окончанием хора, охватывающим все три нефа, — характерное сооружение гирсауского стиля.

В Баварии, Франконии и соседних частях Австрии гирсауский архитектурный стиль равным образом проявился во всем своем блеске. Например, в Бамберге построенная на горе церковь св. Михаила (освящена в 1026 г.) хотя и была не с колоннами, а со столбами, однако в остальном являлась образцовой постройкой гирсауской школы. В Регенсбурге церковь св. Иакова, известная под названием Шотландской церкви, о замечательных скульптурах которой мы станем говорить впоследствии, будучи плоскокрытой, лишенной трансепта базиликой с колоннами, западными эмпорами и восточными башнями, наделена главными признаками гирсауской школы. В Вюрцбурге этой школе принадлежит церковь св. Бурхарда, колонны которой стоят на тяжелых базах, еще не имеющих угловых листков.

В Австрии некоторые особенности гирсауской школы видны, например, в Зеккауском соборе. В Саксонию и Тюрингию, как доказывают церкви в Паулинцелле и Гамерслебене, также проникли следы влияния этого гирсауского искусства бенедиктинцев, которое хотя почти и не породило новых архитектурных идей, однако же сыграло видную роль в истории немецкого зодчества.

Вслед за клюнийцами (бенедиктинцами) явились в Германию цистерциане. Они также принесли сюда свой собственный архитектурный стиль, который, как ни был прост и незатейлив, оставил во всемирной истории зодчества еще более глубокий след, чем клюнийский стиль. Как повсюду, этот стиль и в Южной Германии знаменует собой переход к готике. Во Франконии цистерцианская церковь в Эбрахе, близ Бамберга (заложена в 1126 г.), имеет такое устройство хора, какое мы видели в несколько более поздней церкви Риддагсгаузена, близ Брауншвейга. Броннбах, близ Вертгейма, обладает в своей основанной в 1151 г. цистерцианской монастырской церкви первой немецкой постройкой, в которой, при ее романских отдельных формах, мы находим повсюду стрельчатые своды. Образцовое сооружение цистерцианского стиля и вместе с тем лучший его памятник в Швабии и даже во всей Южной Германии — цистерцианское аббатство Маульбронн в Вюртемберге, правда, по своему великолепию уже выходящее из рамок скромных правил ордена; воздвигнутое в 1146–1178 гг. в романском стиле, это аббатство после 1210 г., как доказал П. Шмидт, было расширено и перестроено в переходном стиле. Маульброннская церковь представляет собой крестообразную в плане, имевшую первоначально плоский потолок базилику с просторным сводчатым хором, позади прямолинейного окончания которого, с обеих сторон средней капеллы, устроено по три боковые капеллы. Здание украшено еще довольно просто, в романском роде, лопатками и аркатурными фризами; внутри встречаются колонны с кубовидными капителями, циркульно-арочные и круглые окна, но также и окна, оканчивающиеся вверху стрельчатой аркой. Строитель восточных частей церкви, с которых началось ее сооружение, оставил постройку в 1171 г., чтобы приступить к сооружению восточных частей Вормсского собора (см. рис. 205). Но наибольшее влияние на южнонемецкую архитектуру приобрели послероманские части аббатства, строитель которых, Боненсак, вне Маульбронна исполнил «епископский хор» в хоре Магдебургского собора. Превосходнейшее произведение этого высокодаровитого мастера — западный притвор Маульброннской церкви, так называемый парадиз, с его трехлиственными арками окон, колоннами, которые опоясаны кольцами и увенчаны чашевидными капителями, циркульно-арочными сводами, диагональные оригинальной формы ребра которых свешиваются ниже подпружных арок. Прелестна галерея клуатра, в особенности ее южное крыло, выдержанное еще в переходном стиле; очень красивы и, как примеры двухнефных помещений, интересны монастырские залы: трапезная для братии, трапезная для мирян, зала капитула и пр. Все детали отличаются большой свежестью и изяществом. Тихий, строгий монастырский мир незаметно превращается здесь в роскошный, светлый мир красоты.

Замечательные цистерцианские церкви есть и в Австрии; три важнейшие из них — церковь в Гейлигенкрейце, Лилиенфельде и Цветтле, подобно Маульброннской церкви, наделены живописными галереями клуатров переходного стиля.

Впрочем, этот стиль как в Южной Германии, так и в Австрии не был достоянием исключительно цистерцианских монастырей. Переходному стилю первой половины XIII столетия принадлежат древнейшие части величественной церкви св. Зебальда в Нюрнберге. Отголоски рейнской школы и в то же время следы французского влияния выказываются в Бамбергском соборе; хотя его отдельные формы, за исключением превосходных скульптур, не блещут свежестью и изяществом, а его четыре угловые башни слишком симметричны и монотонны, однако он в целом — самое красивое из архитектурных созданий зрелого средневековья, сохранившихся в Германии. Бамбергский собор, заложенный при Генрихе II, в 1012 г., с двумя хорами, двумя криптами и западным трансептом, был в 1081 г. уничтожен пожаром. Сохранившаяся его постройка, третья по счету, принадлежащая переходному стилю, — сводчатая, но еще удержавшая два хора базилика со столбами и западным трансептом — была начата в 1192 г. и освящена в 1237 г. Небольшие башенки, которыми обставлены по углам оконченные только в 1274 г. западные башни, напоминают Ланский собор. Великолепные порталы и окна восточной части собора — еще циркульно-арочные; окна в западной части и верхние окна башен — стрельчатые. Внутри (рис. 222) полуколонны столбов несут на себе стрельчатые подпружные арки и стрельчатые крестовые своды, причем эти последние снабжены нервюрами. Общее впечатление здания — снаружи скорее романское, внутри — преимущественно готическое. Большой известностью пользуется галерея клуатра при церкви св. Эммерама в Регенсбурге со сравнительно редко встречающимся в эту пору в Германии орнаментом в виде зигзага на северном входном портале.

Рис. 222. Интерьер Бамбергского собора. С фотографии Гафа

Рассмотрение переходного стиля в Австрии приводит нас в Вену, к собору св. Стефана, романский предшественник которого был освящен в 1141 г. С середины XIII столетия воздвигался нынешний великолепный собор, древнейшие части которого еще могут быть названы романскими. На внутренней поверхности циркульных арок «Гигантских врат» (портала западного фасада) повторяются зигзаги регенсбургской церкви св. Эммерама.

Весьма значительное развитие переходный стиль получил в Богемии и Моравии. Сравнительно простая бенедиктинская церковь в Требиче и более роскошная церковь монастыря в Тишновице представляют еще романские формы наряду с готическими; тем не менее именно в этих местностях, где переходному стилю не предшествовал чисто романский, церковное зодчество приобретает характер устанавливающейся готики.

Гражданскими постройками романского времени Южная Германия не так богата, как Средняя. Даже нюрнбергский замок и замок Тироль представляют для истории архитектуры мало любопытного. В Регенсбурге сохранилось несколько романских домов. Самые красивые романские ворота, увенчанные двумя башнями над циркульно-арочной галереей, находятся в Комбурге, близ швабского Галля. Здесь мы встречаем те же отдельные формы, как и в церковном зодчестве: аркатурные фризы, лопатки, колонны с кубовидными капителями и аттическими базами. Однако немногочисленные романские архитектурные памятники этих местностей все-таки позволяют судить о том, как равномерно закончен и вместе с тем как разнообразен в применении был мир форм, охватывающий в те дни не только церкви и монастыри, но и ратуши, жилые дома, ворота и мосты.

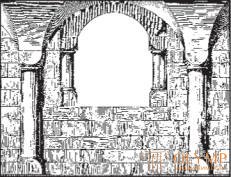

Рис. 223. Часть дверей Аугсбургского собора. С фотографии Гёфле

Пластика

Несколько иначе, чем в саксонских землях и в области Рейна, развивалась скульптура зрелого средневековья в Южной Германии и Австрии. О французском влиянии, за исключением Франконии, воды которой текут к Рейну, здесь не может быть речи, равно как и о влиянии ломбардском. Вообще, южнонемецкая пластика этой эпохи, поскольку она была свободна от византийского влияния, которое может быть отмечено лишь в отдельных случаях, развивалась довольно самостоятельно, конечно, не сходя с основы раннесредневекового искусства.

В Аугсбурге и Регенсбурге мы находим некоторые произведения, принадлежащие еще середине XI столетия. Прежде всего достойны внимания рельефные изображения на бронзовых досках, которыми обложены двери Аугсбургского собора, навешенные теперь в его южном портале (рис. 223). На некоторых из этих 35 досок повторяется один и тот же сюжет дважды. Многие содержат в себе всего одну фигуру на гладком фоне, но и более оживленные композиции заключают в себе небольшое число фигур, почти без аксессуаров. Языческие сюжеты, как, например, кентавр, стреляющий во льва, чередуются с библейскими: сотворение Евы, борьба Самсона со львом. В своей совокупности эти рельефы изображают, придерживаясь средневековой символики, — Грехопадение и Искупление. Женщина, бросающая корм курам, очевидно, означает собой Церковь. Фигуры довольно пропорциональны, выказывают некоторое понимание форм и не лишены экспрессии, но насколько архаичен их стиль, видно, например, в изображении глаза en face при профильном повороте головы, совсем как в начальную пору греческого искусства. Одежды поразительно спокойны, почти без складок. Неуклюжесть повсюду своеобразно соединяется со стремлением к передаче свободного движения.

В Регенсбурге к рассматриваемому времени относятся деревянные раскрашенные фигуры в притворе церкви св. Эммерама: на среднем столбе, между дверями, Христос в красной одежде и у Его ног, в круглом медальоне, погрудное изображение основателя церкви; на боковых столбах, подле дверей, на одной стороне — св. Эммерам, на другой — св. Дионисий, фигуры, полные достоинства и спокойствия, но малооживленные и малоподвижные, со схематически разделенными прямыми прядями волос и глазами навыкате. Столетием моложе каменные скульптуры Шотландской церкви (церкви св. Иакова) в Регенсбурге. Капители и базы колонн внутри церкви украшены изображениями всевозможных животных; снаружи, над северными дверями и по сторонам их, мы находим целый животный мир, фантастический и причудливый, напоминающий скульптурное убранство фасада церкви Сан-Пьетро в Сполето. В тимпане изваян Христос на троне, между апостолами Иаковом и Иоанном Крестителем, а на прилежащих к порталу частях стены — строгие, полные достоинства фигуры апостолов и отцов церкви. Но далее следуют женщина с тремя рыбьими хвостами рядом с шотландскими миссионерами, две мужские фигуры и возле них — десять львов, драконы и снова львы в различных положениях подле изображений Спасителя и Богоматери. Все эти рельефы выполнены в довольно неуклюжих формах, и многие из них очень загадочны; однако ясно, что ключ к их объяснению надо искать не в северных сказаниях о «сумерках богов», как это думал Зиггарт, но, согласно мнению Гольдшмидта, в псалмах.

Такой же характер имеют скульптуры крипты Фрейзингского собора, принадлежащие второй половине XII столетия. На базах и капителях 24 колонн и 21 полуколонны этого собора помещены разнообразнейшие мотивы животного и человеческого тел. Особенно любопытна чрезвычайно обильная животными элементами средняя колонна (рис. 224); она окружена со всех сторон рельефным, выполненным в грубых, но жизненных формах изображением борьбы людей с драконами. Спасение человека из пасти дракона и здесь играет роль; вместе с тем именно для этих рельефов почти непосредственными образцами представляются фигурные инициалы Псалтыри Альбани (см. рис. 182).

Рис. 224. «Звериная колонна» в крипте Фрейзингского собора. По Зиггарту

Здесь в грубоватых художественных формах проявляется подлинный немецкий дух; недаром на одной из капителей в этой крипте мы встречаем такое немецкое имя изготовившего ее мастера, как Лиутпрехт.

Предшественницами этих регенсбургских и фрейзингских произведений могут считаться фантастические скульптуры монастырских церквей в Мюнхсмюнстере (теперь на ограде кладбища в Ландсгуте) и Биберге, относящиеся к середине XII столетия. Но, по-видимому, уже под влиянием портала Шотландской церкви изваяна группа в тимпане портала Моосбургского собора (конец XII столетия), изображающая Христа среди святых и коленопреклоненных основателей собора.

Как на «запоздалый продукт» фрейзингского направления Риль смотрел на фантастические скульптуры построенной около 1250 г. галереи клуатра при монастырской церкви в Берхтесгадене, тогда как в более свободных и чище сработанных скульптурах монастыря св. Зенона, близ Рейхенгалля, относящихся к тому же времени, видел только отдельные черты этого дико фантастического направления.

Еще свободнее и мягче по стилю скульптуры некоторых местностей Западной Баварии. Середине XIII столетия принадлежат сидячие фигуры величиной почти в натуру Спасителя, Богоматери и апостолов, украшавшие собой алтарные загородки в монастырской церкви в Вессобрунне, хранящиеся теперь в Мюнхенском Национальном музее. Черты лиц у этих фигур правильны и не лишены выражения, фактура драпировок — свободная, но жесткая. Риль прав, отрицая здесь влияние северного и южного порталов Шартрского собора, следы которого старались отыскать некоторые другие исследователи. Сравнительно с современными им скульптурами Вексельбурга и Фрейбурга, эти фигуры грубы и безжизненны. Тому же времени принадлежат скульптуры двухэтажной капеллы в замке Траусниц в Ландсгуте. Здесь на столбах справа и слева от ниши хора нижнего этажа изваяны св. Варвара и Екатерина. На стене слева помещен рельеф с изображением Благовещения. Но особенно интересны большие сидячие фигуры на верхней балюстраде хора: Христос, Богоматерь и Иоанн среди двенадцати апостолов — изваяния, занимающие всю ширину капеллы и задуманные, вероятно, как главные фигуры Страшного Суда. Довольно свободные формы этих фигур придают им уже раннеготический характер. Их крупные, полные жизни, улыбающиеся лица выражают неземное блаженство. Раскраска этих фигур хорошо сохранилась, хотя местами и подновлена.

Менее любопытны раскрашенные надгробные фигуры того же времени в капелле св. Афры в Ландсгуте. Вообще, южнонемецкие надгробные памятники не выдерживают сравнения с саксонскими. Фигура Оттона Земозера (ум. в 1231 г.) на его надгробном камне в Фрейзингском соборе очень неуклюжа; древнейшие, возникшие около 1200 г., надгробные изваяния епископов в Вюрцбургском соборе также еще жестки и безжизненны.

В Баварии нет недостатка в больших деревянных Распятиях. Коллекции таких произведений находятся в Германском музее, в Нюрнберге, и Мюнхенском Национальном музее. На них по большей части сохранилась старая раскраска. Особенно хорошо можно проследить уже знакомый нам ход развития по Распятиям Мюнхенского музея. И в них видно, как постепенно смыкаются глаза Распятого, поникает Его голова, перекрещиваются Его ноги. Интересны некоторые деревянные фигуры сидящей Богоматери, в тех же собраниях, свидетельствующие о постепенном росте в эту эпоху чувства пластической формы.

Теперь обратим свои взоры на запад, восток и север Южной Германии. На западе к числу произведений, которые надо рассматривать в связи не с рейнскими, а с южнонемецкими памятниками пластики, принадлежат скульптуры цюрихского Большого собора: вокруг северного портала, частью безжизненно застывшие, частью неуклюжие, фантастические изваяния XII столетия; в галерее клуатра, частью дико фантастического, частью шуточного содержания, скульптуры начала XIII столетия. На востоке, в венском соборе св. Стефана, следует отметить жесткое, лишенное экспрессии изображение Спасителя, несомое ангелами, в тимпане «Гигантских врат»; ему соответствуют безжизненные полуфигуры святых на архитраве. На южном портале церкви св. Магдалины в Бреславле (около 1226 г.) наряду с библейскими и фантастическими варварски исполненными изображениями встречаются грациозные орнаменты. Чище и благороднее исполненное позже 1238 г. скульптурное убранство портала монастырской церкви в Тишновице, в Моравии, и родственные с ним по стилю скульптуры портала церкви в Сент-Як, в Венгрии. Об орнаментах, которыми в Тишновице окружены фигуры (Христос в тимпане, двенадцать апостолов на боковых стенках), Любке говорил: «С гибкими арабесками романского стиля талантливо комбинированы натуралистические лиственные и цветочные орнаменты юной готики; таким образом, здесь перемешаны между собой осенняя флора более ранней эпохи и весенние цветы нового времени».

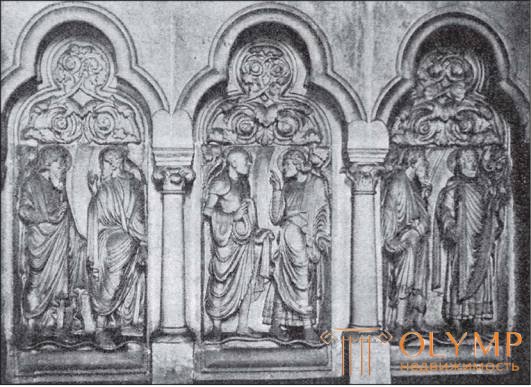

К северу от старой Баварии, во Франконии, мы находим самую значительную во всей Южной Германии школу монументальной пластики. Главный ее центр — Бамберг. Со строительной мастерской Бамбергского собора, была связана значительная скульптурная мастерская, в течение жизни многих поколений проявлявшая обширную и разностороннюю деятельность. Относительно скульптур Бамбергского собора после выхода в свет сочинения Вэзе, составилась обширная литература, в которую Гольдшмидт, Франк и Фёге внесли каждый свой вклад. В Бамберге, так же как в Магдебурге и Страсбуре, мы должны резко отличать более раннюю школу первых десятилетий XIII столетия от позднейшей, действовавшей уже во второй половине этого столетия. Из скульптур наружного убранства Бамбергского собора первой школе принадлежат изображение Богоматери в тимпане над северными дверями восточного хора (над Дверями Благодати) и фигуры на левой боковой стенке главного портала (Княжеских дверей), выходящего на площадь Каролины. Скульптуры тимпана (Страшный Суд) и правой стенки этого портала представляют собой уже переход к позднейшему стилю, наилучшими произведениями которого надо признать женские фигуры «Церковь» и «Синагога», справа и слева подле тимпана, вверху. Упомянутые фигуры боковых стенок главного портала, из которых только левые носят на себе печать неподдельного старого бамбергского стиля, изображают апостолов, стоящих на плечах у пророков, — не совсем удачный перевод метафоры на язык форм. Но главные произведения ранней бамбергской школы находятся внутри собора. Они украшают собой северную и южную стороны загородок восточного хора, известного под названием Георгиевского. Самый передний рельеф северной стороны изображает Благовещение, а такой же рельеф на южной стороне — Михаила Архангела. Затем следуют с каждой стороны по шесть пар апостолов и пророков, помещенных в фальшивых аркадах (рис. 225). Под каждой аркой изображен один апостол и один пророк, оживленно беседующие между собой. Здесь ясно отражается влияние мистерий, в которых действующими лицами нередко являлись пророки. Лица фигур полны индивидуальной экспрессии, жесты очень натуральны и драматичны, хотя и грубоваты; одни лишь драпировки, по обычаю, условны. Несмотря на угловатость и жесткость своего стиля, эти группы принадлежат к числу величайших созданий начала XIII столетия. Наличие французского влияния, которое пробовали отыскать здесь, едва ли может быть признано; византийское влияние можно допустить только в отдельных мотивах, заимствованных из прикладного искусства, главным образом в драпировках. Вообще тенденция в науке объяснять каждое своеобразное художественное творение обусловливающими его влияниями должна быть значительно ослаблена. Вместе с Франком мы признаем в старейшей бамбергской мастерской (произведения которой находятся также в соседних местностях, например в Эрингене) местную в существенных чертах франконскую школу первой половины XIII столетия, и в ее созданиях нас поражают прежде всего немецкая суровость, немецкая сила и немецкая свежесть.

Рис. 225. Группы пророков из Георгиевского хора в Бамбергском соборе. С фотографии Гафа

Рис. 226. Дискос Вильтенского монастыря, близ Инсбрука. По Фальке

В Южной Германии встречаются также художественно-промышленные литые бронзовые изделия, хотя по отношению к этим легко переносимым произведениями часто остается не решенным вопрос о том, в какой местности Германии они исполнены. Церковь бенедиктинского аббатства Комбург, близ швабского Галля, обладает большим, обильно украшенным скульптурой, висячим паникадилом вроде хильдесхеймского и ахенского (см. рис. 217), относящихся к середине XII столетия. В Пражском соборе хранится самый знаменитый канделябр этой эпохи: львы и многоголовые крылатые драконы угрожают нагим мужским фигурам, сидящим на них верхом, и хватают за ноги одетых мужчин, которые спокойно сидят между ними, расставив руки. Эти изображения мы уже много раз видели в романском искусстве Германии: они символизируют собой борьбу между силами света и тьмы. В Вильтенском монастыре, близ Инсбрука, хранятся дискос (рис. 226) и потир, принадлежащие к числу превосходнейших немецких изделий XII столетия из благородных металлов. Дискос украшен выполненным высоким рельефом изображением Спасителя на кресте, окруженном Богородицей, апостолом Иоанном и символами четырех евангелистов. Потир покрыт многочисленными гравированными и ниеллированными изображениями, напоминающими те, на которые нами уже было указано как на зачатки гравюры на меди.

Живопись

Рис. 227. Богоматерь во славе. Часть фресок на западных эмпорах собора в Гурке. По Боррманну

В нерейнских областях Южной Германии стенные росписи романской эпохи, имеющие историко-художественное значение, сохранились почти исключительно в альпийских странах. Из церковных фресок к северу от Альп, упоминаемых Яничеком, — регенсбургские фрески теперь погибли; библейские изображения в капелле форхгеймского замка, близ Бамберга, и в церкви соседнего Дорнштадта хотя и принадлежат уже XIII столетию, однако все еще отличаются малой подвижностью и безжизненностью, а 12 плохо сохранившихся фресок из галереи клуатра монастыря Ребдорф, близ Эйхштадта, находящиеся в Мюнхенском Национальном музее и изображающие историю Даниила и трех отроков, скомпонованы с такими манерными движениями, что их следует отнести к концу XIII столетия. Зато в приальпийских провинциях Австрии сохранилось несколько выдающихся романских церковных росписей. Продвигаясь с севера на юг, мы встречаем в звоннице при церкви в Ламбахе библейские изображения, которые по своему спокойному, малооживленному стилю должны быть приписаны еще XII столетию. На это же время указывают изображения юных святых в зале башни на Горе Монахинь (Nonnberg), близ Зальцбурга, — полуфигуры, хорошо задуманные, но схематичные, неподвижные и лишенные выражения. Оживленнее и привлекательнее фрески конца XII столетия в церкви св. Иоанна в Пюрге, близ Аусзее: на стенах продольного корпуса, внизу, — нарисованные ковры, над ними — библейские сцены, а вверху, возле окон, — мудрые и неразумные девы; в хоре — фигуры святых, величиной больше чем в натуру, а выше них, в середине свода, — Агнец Божий. Дальше на юг, в Каринтии, славится позднероманскими фресками своих западных эмпор собор в Гурке — произведениями, которые хотя исполнены между 1251 и 1279 гг. и потому, строго говоря, принадлежат уже следующей эпохе, однако в отношении стиля не могут быть отделены от памятников конца романского периода. Эти фрески, имеющие синий фон, свободно размещены в нарисованных полуциркульных арках. На западном компартименте свода, в его четырех лопастях, изображены Земной Рай и Грехопадение, на восточном — Небесный Иерусалим с Агнцем Божьим в центре. На подпружных арках западного свода представлены события из Нового Завета. Но главное изображение здесь — написанная в арке восточной стены Богородица во славе, сидящая на престоле между пророками и аллегориями добродетелей (рис. 227). Стройные и подвижные фигуры, даже совершенно нагие фигуры Адама и Евы, по формам тела почти не отличающиеся друг от друга, нарисованы довольно чисто. Беспокойно уложенная драпировка с ломающимися под углом складками, подходит к внутренней оживленности целого. Эти ломаные контуры одетых фигур везде характеризуют конец немецко-романского стиля. В Тироле, в католической капелле замка Гохенпан, мы находим несколько фресок, впервые описанных Дальке, в чисто романских обрамлениях; из них по крайней мере Мадонна абсиды, спокойная и величаво подвижная, принадлежит еще середине XII столетия. В более оживленном стиле второй половины XII столетия написано изображение восседающего на радуге юного Христа во славе, находящееся в церкви аббатства Мариенберг, в горах Винчгау. В чуждой немецкой живописи манере выполнены принадлежащие, быть может, кисти итальянского мастера фрески второй половины XIII столетия в капелле св. Иоанна в Бриксене, изображающие св. Христофора, Поклонение волхвов и Распятие, тогда как фантастические чудовища в хоре церкви св. Иакова в Трамине, которые в противоположность написанным тут же величественным фигурам апостолов олицетворяют греховность, являются теперь перед нами как старые знакомые.

Рис. 228. Давид. Витраж Аугсбургского собора. По Бухеру

В истории живописи на стекле считался игравшим выдающуюся роль бенедиктинский монастырь Тегернзее в Южной Баварии обладавший около 1000 г., как свидетельствуют письменные источники, витражами с фигурными изображениями; но потом, на основании других источников, были указаны еще более ранние витражи в Цюрихе и, с большей достоверностью, в Вердене-на-Руре. Во всяком случае, установлено, что аббат монастыря Тегернзее Гоцберт около 1000 г. хвалился цветными расписными стеклами (picturae) своей церкви, сознаваясь, что они исполнены не в Тегернзее, а в другом месте (быть может, в Регенсбурге); не менее твердо установлено, что вскоре за тем были призваны в Тегернзее мастера витражей и что здесь в первой половине XI столетия существовала школа живописи на стекле, произведения которой не дошли до нас. Древнейшими сохранившимися цветными витражами с фигурными изображениями мы, несмотря на все возражения, продолжаем считать пять относящихся ко второй половине XI столетия стекол в окнах продольного корпуса Аугсбургского собора. На этих стеклах, вделанных в позднейшие неокрашенные стекла большей величины, изображены, с применением щварцлотовой техники, в изящных спокойных обрамлениях, отдельные фигуры Моисея, Давида (рис. 228) и пророков Ионы, Даниила и Осии. У всех у них головные уборы и плащи окрашены в различные яркие цвета, и каждый из них держит в руке развернутый свиток. Колорит этих витражей — светлый, праздничный; в нем преобладают красный, зеленый и желтый цвета, а синий не играет никакой роли. Не менее замечательны в своем роде исполненные в серо-зеленых тонах витражи приблизительно 1200 г. в галерее клуатра и в южном крыле церкви цистерцианского монастыря Гейлигенкрейц в Венском Лесу. Соответственно со строгими правилами цистерцианского ордена, эти стекла лишены фигурных изображений и не блещут пестрыми красками, но их ленты, арабески, простые узоры, в которых лишь изредка встречаются довольно яркие краски, выказывают перед нами романское орнаментальное искусство в высшей степени благородным и спокойным.

Зачатки станковой живописи представлены в Южной Германии алтарным образом середины XIII столетия, происходящим из Розенгейма в Баварии и хранящимся в Мюнхенском Национальном музее. На черном фоне изображено Небесное коронование Богородицы; Христос, возлагающий венец на Ее главу, сидит среди двенадцати апостолов. Контуры черны, моделировку заменяют красные пятна на щеках и губах. С алтарным образом из Зёста (см. рис. 201 и 202) это произведение не выдерживает никакого сравнения. Образцами южнонемецкой выемчатой эмали XII столетия служат четыре пластинки, хранящиеся в ризнице Венского собора. Из них одна изображает благословение Иаковом Ефрема и Манасии. При хорошей технике рисунок в этом изображении беспокоен и неправилен; немецкий сине-зеленый колорит господствует и здесь. Лучшие из немецко-романских художественных вышивок, сохранившихся в Южной Германии, мы находим на великолепных священнических облачениях из церкви св. Власия в Санкт-Пауле, в Каринтии, и на полном алтарном и священническом облачениях в женском монастыре в Госсе, в Штирии.

Миниатюрная книжная живопись представляет нам в Южной Германии более значительные циклы связанных между собой изображений. В ней наряду с произведениями религиозного характера мы уже встречаем произведения светской живописи. Рукописи верхненемецких поэтов (XII–XIII вв.), изготовлявшиеся преимущественно в Южной Германии, украшены многочисленными рисунками, в исполнении которых западные художники, предоставленные самим себе, обнаружили значительное мастерство. Но для экономии в красках и ради большей быстроты в работе — как мы думаем вместе с Газелоффо

Что бы оставить комментарий войдите

Комментарии (0)