Развитие китайского искусства обусловливалось отчасти вышеупомянутыми внешними влияниями, отчасти, и притом в значительной степени, внутренним развитием китайской духовной жизни. В то время когда около середины VI столетия до н. э. в Китае, так же как в Индии и Греции, великие мыслители и мечтатели выступили смелыми новаторами, древняя государственная религия империи предписывала поклоняться Небу, земле и предкам. Она походила на уже знакомые нам религии полинезийских и американских первобытных племен. Но, как доказал И. Г. Плат, ей недоставало стремления к созданию мифов, недоставало антропоморфизма других народов. Приносить жертвы Небу имел право только император. Солнце, луна и звезды считались небесными духами; горы и реки, леса и долины, моря и ручьи чествовались, как земные духи. При древней чистой религии для молитвы и жертвоприношений не требовалось ни идолов, ни храмов. Храм Неба в Пекине и теперь состоит из больших террас под открытым небом, а не из зданий.

Государственные строительные правила первых веков династии Чжоу (около 1000 г. до н. э.) очень мало отличаются от остающихся в силе в настоящее время. Только императорские дворцы династии Чжоу, судя по старинным рисункам и описаниям поэтов, в противоположность позднейшим дворцовым зданиям, раскидывавшимся в горизонтальном направлении и состоявшим из террас и башен, этажи которых соединялись между собой наружными лестницами, "поднимались до небесных облаков". Так как эти постройки напоминают собой массивные террасообразные сооружения Месопотамии, то ее влияние на тогдашнее китайское зодчество представляется довольно вероятным.

Изобразительное искусство китайцев в эту древнейшую эпоху является перед нами в изделиях из нефрита и бронзы. Нефритовые вазы, служившие религиозным целям, и пластически выделанные из нефрита предметы, которые носили как знаки рангов или как украшения, упоминаются еще в XII в. до н. э. Есть указание, что еще в 1134 г. существовал особый императорский чиновник, заведовавший магазином изделий из нефрита. Но наравне с серым и зеленоватым нефритом, или ядеитом, среди художественно обрабатываемых материалов в эту начальную эпоху Китая совершенно так же, как в доисторическую эпоху Европы, главную роль играла блестящая, подобно золоту, бронза. Бронзовые сосуды – едва ли не самые древние из китайских художественных произведений, сохранившихся до нашего времени. Только немногие из них попали в Европу, но и эти немногие экземпляры по большей части не настоящие древние, оригинальные произведения, а позднейшие копии, которые, однако, благодаря добросовестности, с какой копируют китайцы, дают нам полное понятие о древних сосудах, считающихся священными. Любопытные образцы таких бронзовых сосудов находятся в Париже, в собрании Чернуски, и в Берлине, в коллекции барона фон Рихтгофена, часть которой перешла в Музей народоведения. Но знакомят нас с такими сосудами преимущественно гравированные на дереве рисунки старых китайских указателей коллекций, из которых один, По-ку-т’у, составленный в 1107-1111 гг. н. э., содержит в себе изображения и описания 1206 бронзовых сосудов династии Шан (1766-1122 гг. до н. э.), а другой – Си-те’инг-кукиен, написанный лишь в 1749 г. н. э., – рисунки и описания 1400 подобных ваз императорской коллекции того времени. Рихтгофен, Липпманн и в особенности Гирт издали на немецком языке ценные примечания к этим каталогам. Будучи изготовлены частью для религиозных целей, частью для того, чтобы служить императорскими почетными подарками, эти сосуды уже своими формами, выдержанными согласно с установленными предписаниями, равно как и плоскорельефными украшениями, ясно свидетельствуют о своем назначении. Каждый мотив имел свое символическое значение.

Вазам, предназначенным для крови жертвенных животных, давалась форма этих животных со строго симметричными частями тела, причем вместилище сосуда устраивалось в спине фигуры. Изображений человека при династии Чжоу еще не было.

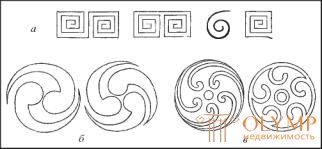

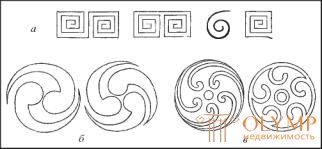

Рис. 582. Китайские орнаменты. По Гирту

Орнаменты, на вид растительные, при ближайшем рассмотрении, как правило, оказываются разукрашенными животными мотивами, из которых и здесь, как в орнаментике первобытных народов, на первом плане является всевидящее око. Наряду с животными мотивами главную роль играют также и геометрические. По мнению Фр. Гирта, весьма вероятно, что на китайский меандр, который хотя и встречается чаще одиночно или парами, чем в виде непрерывной полосы, но тем не менее составляет главный элемент древнекитайской орнаментики при заполнении пространства, следует смотреть как на символическое изображение грома. По-видимому, он и здесь произошел от круглых форм (рис. 582, а и б); развиваясь далее в округлой форме, символическое изображение грома появляется одновременно и в закручивающихся орнаментах, в которых два, три спиральных хвоста и более как бы вращаются вокруг одного общего центра (в). К этим мотивам присоединяются не всегда явственные хвостатые и зубчатые узоры. Но главная особенность древнекитайской животной символики – соединение баснословных животных, выказывающее пылкость китайской фантазии и в художественном отношении. На древних сосудах чаще всего встречается фигура огромного, похожего на кошку Т’аут’ие, символа прожорливости. Но вскоре за ней явились известные сказочные животные, из которых главное – дракон с головой хамелеона, рогами оленя, ушами быка, хвостом змеи, когтями орла и чешуей рыбы – чудовище, с которым в Китае связано представление не чего-либо ужасного, а благодати. Оно служит олицетворением плодоносной воды, облаков, горных вершин, вообще неба, и начиная с ближайшего периода, с династий Хань, приобретает значение символа императорского могущества и совершенства. Ближе всего к дракону подходит по своему значению феникс с головой фазана, шеей черепахи, телом павлина или дракона и с распростертыми крыльями. Впоследствии эта фигура сделалась символом императриц. Третьим в этой серии чаще всего встречается единорог, похожий на оленя (Ки-лин). Из невымышленных животных символическое значение имеют черепаха, росомаха и лошадь. Изумительна орнаментация геометрического характера, иногда покрывающая шкуру бронзового животного. Нечто подобное мы находим в искусстве первобытных народов на Мадагаскаре. Из трех древнекитайских бронзовых сосудов, изображенных в настоящей книге, первый (рис. 583) принадлежит еще времени По-ку-т’у, династии Шан; второй (рис. 584), происходящий из коллекции Рихтгофена и находящийся в Берлинском музее народоведения, дает понятие о стиле династии Чжоу; третий (рис. 585) – жертвенный сосуд в виде зайца с крючками и меандрами на теле; его изображение взято из одного новейшего китайского каталога.

Рис. 583. Древнекитайский бронзовый сосуд династии Шан. По фон Рихтгофену

В VI в. до н. э. два мудреца открыли новые пути для духовной жизни китайской империи: Лао-Цзы и Кун-цзы (Конфуций). Первый родился в 604 г., а второй – в 551 г. до н. э. Лао-Цзы был удалившийся от мира пустынник. Первоначальной причиной всех вещей его учение выставляло высший разум, называемый Дао. Конфуций был мирской мудрец; он учил своих последователей делать жизнь свою на земле счастливой при помощи ума, приличий, благосклонности и вкуса. Оба мудреца были после своей смерти признаны святыми, и им обоим стали посвящать храмы; но настоящим основателем религии был только Лао-Цзы, и его последователи, даосисты, доныне составляют самую многолюдную и популярную из религиозных сект Китая. Что касается Конфуция, то он остался верен исторической государственной религии. Посвященные ему храмы, из которых наиболее известные находятся в Пекине и в Киуфеоу, где мудрец родился, представляют собой залы в его память, лишенные всяких картин и украшенные лишь его именем и изречениями.

Время династий Хань (с 206 г. до н. э. по 221 г. н. э.), вообще находившееся еще под влиянием учений Лао-Цзы и Конфуция, изобиловало художественными стремлениями.

Рис. 584. Древнекитайский бронзовый сосуд династии Чжоу. По фон Рихтгофену

Рис. 585. Древнекитайский жертвенный сосуд в виде зайца. По Палеологу

Не подлежит сомнению, что первоначальное китайское гончарное искусство, которому вращающийся круг был известен еще в предшествовавшую эпоху, делало теперь успехи за успехами и хотя не изготовляло еще настоящего фарфора, однако уже производило роскошно расписанную красками каменную глазурованную посуду. Несомненно также, что изобретение бумаги в 105 г. н. э. дало новый толчок китайскому рисованию и живописи, до той поры пользовавшимся только шелковыми материями. Но самое важное, в чем нельзя сомневаться, это то, что в эту эпоху китайское искусство впервые осмелилось изображать человеческие фигуры. Установлено также, что при династиях Хань в китайское искусство проникло чужеземное влияние. Об эллинистическом влиянии, обнаружившемся при первой династии Хань (с 206 г. до н. э. по 25 г. н. э.), свидетельствуют китайские "виноградные зеркала", на которые обратил общее внимание Фр. Гирт. Хотя некоторые оригинальные экземпляры таких зеркал или позднейшие их копии попали в европейские музеи, однако мы знакомы с ними преимущественно по рисункам По-ку-т’у: на поверхности, отведенной для орнамента, господствует натуралистическая эллинистическая волнистая гирлянда, переплетающаяся с виноградными побегами, листьями и кистями; между кистями и листья ми вставлены фигуры животных самых различных пород, часто изображенные так, как они представляются при взгляде на них сверху. Нечто подобное мы видели в эллинистическо-римском, а так же и в эллинистическо-сасанидском искусстве, например во дворце Машиты. Несомненно, что мы имеем здесь дело с влиянием эллинистического Запада; спрашивается только: каким путем это влияние могло проникнуть в Китай? П. Рейнеке склонен видеть в этой орнаментации продолжение эллинистических элементов древнесибирского искусства, которое находилось в сношении с древнекитайским. Другие авторы предполагают непосредственное бактрийское влияние. Во всяком случае, ввиду произведений, о которых идет речь, мы должны признать за эллинизмом влияние на развитие натуральных растительных и животных форм китайской орнаментики.

Рис. 586. Рельеф Гиао-т’анг-шана. По Палеологу

С 67 г. н. э. в Китай начали проникать из Индии буддийские изваяния богов и картины, но китайские художники стали подражать им только после младшей династии Хань. Напротив, каменные пластические изображения (Эд. Шаванн посвятил им особое сочинение) появились еще при династиях Хань. Именно в их время мы находим в Китае богатую своеобразную скульптуру, и в отношении этих изображений свидетельства старинных текстов подтверждаются исследованиями путешественников.

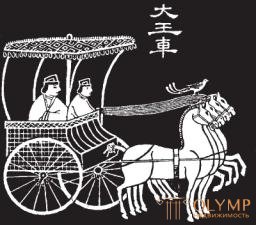

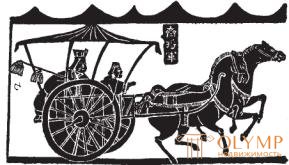

Мы узнаем из письменных источников, что еще при старшей династии Хань, во II в. до н. э., стены дворцов и надгробные памятники были украшаемы рельефной каменной скульптурой; но все сохранившиеся до нашего времени произведения этого рода, по мнению Шаванна, принадлежат времени младшей династии Хань, то есть относятся ко II столетию н. э. Все они были найдены в старинных гробницах, и притом, за немногими исключениями, в провинции Шантунг; высоты Гиао-т’анг-шана и "музей" у подножия горы У-че-шан, близ Киасианга, прославились своими каменными досками со скульптурными изображениями. Восемь (а по китайскому счету 11) рельефов Гиао-т’анг-шана (рис. 586) принадлежат к числу наиболее древних. Собственно говоря, это не рельефы, так как в них углублены только контуры; большие, изобилующие фигурами изображения на сюжеты из китайской истории и мифологии расположены одно над другим рядами на различных планах; на фоне, представляющем горы, мосты и здания, крыши которых еще не имеют китайских загибов, мы видим длинные ряды или рукопашные схватки воинов, пеших, конных, едущих на двухколесных колесницах, и между ними верблюдов и слонов. Встречаются также эпизоды мирной, домашней жизни. Все изображено без малейшего соблюдения перспективы, в невыразительных чертах, свойственных всякому первобытному искусству, но все имеет национальный характер; костюмы и позы – китайские, а главные движения полны жизни. Особенно фигуры коней с их круглыми телами и тонкими ногами отличаются изумительной силой сообщенного им движения, когда они везут что-либо, идут шагом, бегут рысью или скачут галопом.

Рис. 587. Рельеф У-че-шана. По Палеологу

Сорок шесть досок с рельефами в "музее" у подножия горы У-че-шан принадлежат различным гробницам фамилии У. Существовавшее мнение, что между ними находятся рельефы надгробия некоего У-леанга, по имени которого названа вся эта группа, в последнее время опровергнуто. Содержание их взято из китайской истории и легенд, отчасти из таких редких легенд, в которых являются морские животные и морские демоны, а лошади, всадники и колесницы всегда играют главную роль (рис. 587). Кое-где встречаются на переднем плане крупнолистные деревья; нередко видны попытки передавать движения с большей свободой и жизненностью, даже попытки изображать лошадь спереди, а человека полупрофильно. Палеолог прав, находя, что все эти доски, принадлежащие, несомненно, II веку н. э., не столь древни, как доски Гиао-т’анг-шана. Шаванн, полагая, что позднейшие из этих досок по времени происхождения очень близки к древнейшим, по-видимому, не принял достаточно в соображение различия стиля изображений на тех и других.

Такой же характер, как надгробные доски фамилии У, имеет доска, найденная вместе с ними, но впоследствии перенесенная в зал студий в Тси-нинг-чоу, изображающая поездку Конфуция к Лао-Цзы. Вся эта скульптура представляется нам достаточно ясно добуддийской. Шаванн вообще настойчиво отрицал, чтобы в ней было заметно отражение чужеземных влияний; действительно, несмотря на то что она имеет общие черты со всем "архаическим" искусством, она во всех отношениях, не только по изображаемым сюжетам и костюмам, но и по формам и мотивам движения, видимо, развилась на национальной почве.

Что бы оставить комментарий войдите

Комментарии (0)