Когда заводят речь о Китае, нам приходят на мысль прежде всего Великая китайская стена, китайские косы, фарфор, знаменитая нанкинская Фарфоровая башня, и в нашем воображении является представление о самом населенном, самом древнем, самом устойчивом и наиболее замкнувшемся в самом себе государстве на всем земном шаре. Однако при ближайшем рассмотрении некоторые из этих понятий являются в несколько ином свете. Великая к Китайская стена, построенная 2200 лет тому назад вдоль прежней северной границы империи, не задержала завоевания Китая татарами, против нашествия которых была воздвигнута. Китайская коса, впервые навязанная сынам Небесной империи последним татарским завоеванием Китая (в 1640 г. н. э.), существует лишь с воцарения последней из 22 великих династий китайских императоров татарской династии Манджу. Нанкинская Фарфоровая башня, воздвигнутая в начале XV столетия н. э., разрушенная в 1853 г., бывшая действительно чудом искусства по своей облицовке блестящими фарфоровыми пластинами, высотой 65 метров и состоявшая из девяти этажей с крышами, по углам которых висели колокольчики, испытала общую почти со всеми сооружениями китайской архитектуры участь просуществовать лишь немногие века. Мнение о неизменности китайской культуры и о ее замкнутости для всяких чужеземных влияний не выдерживает строгой критики. В истории китайского искусства неопровержимо доказано, что оно подвергалось этим влияниям. Фр. Гирт посвятил этому вопросу даже особое сочинение. Хотя Гирт и считает недоказанным, чтобы древние западноазиатские формы влияли на древнее китайское искусство еще в тысячелетия, предшествовавшие христианской эпохе, однако на это имеются указания, и с последнего столетия до н. э. в китайском искусстве отражались одно за другим влияния западноазиатское, греческое, новоевропейское, иногда даже оживляя и видоизменяя его, а оно, со своей стороны, было корнем всего восточноазиатского искусства.

История китайского искусства с древнейших времен была подробно изложена китайскими писателями. Фр. Гирт посвятил этой литературе специальное сочинение. Еще в IX столетии н. э. Чанг Йен Юань написал историю китайской живописи до его времени – большой труд, представляющий собой важный источник наших познаний по этому предмету. От следующего столетия дошли до нас описания музеев со множеством иллюстраций, художественные сборники и учебники. Однако художественно-исторический материал, заключающийся в этих сочинениях, до сей поры был известен нам лишь очень отрывочно.

В конце XIX в. знакомство Европы с китайским искусством основывалось главным образом на трудах и сочинениях французских миссионеров в Пекине, таких французских знатоков, как Поттье, Станисл Жюльен и Дю-Сартель, таких английских исследователей, как сэр Уильям Чемберс и Уильям Андерсон, и таких германских ученых, как барон Ферд. фон Рихтгофен. После того как Палеолог в 1887 г., издал первый связный очерк этой истории, изучение ее сделало быстрые успехи особенно благодаря тому, что за него взялись исследователи, вооруженные основательным знанием китайского языка. С этими успехами тесно связаны имена Эд. Шаванна во Франции и Фр. Гирта в Германии. Гирт в целом ряде монографий указал Европе на совсем новые основы истории китайского искусства, а выставка собранных Гиртом произведений китайской живописи, устроенная в Дрездене в1897 г., была весьма интересной.

Достоверная история "Срединной империи" начинается с династии Чжоу (1122-255 гг. до н. э.). Тем не менее историки китайского искусства относят некоторые из сохранившихся художественных произведений Китая, особенно сосуды, к эпохе предшествовавшей династии Шан (1766-1122 гг. до н. э.). Период самостоятельного национального развития китайского искусства продолжается до династии Хань (206 г. до н. э. – 221 г. н. э.), хотя в архитектуре более ранней эпохи замечаются признаки вавилонско-ассирийского влияния. Около 115 г. до н. э. начинается влияние на китайское искусство со стороны западноазиатского, греко-бактрийского, а с 67 г. н. э. стало медленно распространяться в Китае искусство индийско-буддийское. Однако китайское искусство снова поглощало и преодолевало все чужеземные веяния. Крупные его создания, современные нашим средним векам и эпохе Возрождения, носят на себе вполне национальный отпечаток.

По главным своим чертам китайское искусство, в противоположность индийскому, не может быть названо ни монументальным, ни фантастичным; скорее всего, пристало ему название "искусство мелких изделий" и "рассудительное". Говоря это, мы не отрицаем того, что китайское искусство в свое время выказывало стремление к монументальности размеров и к фантастичности форм, но хотим сказать, что сохранившиеся его памятники, равно как и те, которые известны нам только по их уцелевшим китайским изображениям, несомненно, прежде всего произведения так называемого малого искусства, прелесть которых заключается в своеобразном чувстве природы, в тонком понимании требований декоративности и в отчасти изысканном, отчасти наивном вкусе, нередко возбуждающем в нас удивление и восторг. Самым монументальным из произведений, созданных китайскими руками, все-таки остается Великая стена, тянущаяся сотни миль, с ее огромными четырехугольными башнями и величественными воротами в виде циркульных арок. Самыми же фантастичными произведениями китайского искусства должно, вероятно, признать некоторые из древних образцов живописи на шелке или на бумаге, хотя и от этих работ веет скорее мечтами чувственности и сонными грезами о природе, чем силой пламенного воображения.

Китайской архитектуре недостает монументального величия и прочности; это выказывается не только в легковесности употребляемых ею материалов, дерева и кирпича, которые, как и у полинезийских первобытных племен (см. рис. 57 и 59), заменяются большими каменными глыбами только при постройке массивных террас и уступчатых фундаментов, но и в малости масштаба всех архитектурных форм; даже в храмах и императорских дворцах увеличение помещений достигается устройством многих небольших отдельных построек и расположением их друг возле друга, в одной общей ограде. Свобода художественного творчества невозможна для китайских зодчих уже вследствие стеснительных и нелепых правительственных предписаний, которые определяют для каждого дома то или другое число колонн, соответственно рангу его владельца, устанавливают точное цифровое отношение между всеми частями постройки и предоставляют некоторый простор капризу строителя разве только в частях здания, скрытых от взоров прохожего.

Китайское зодчество прибегает к сводам кроме кладки фундаментов только при постройке ворот и мостов; но и в этом случае ложный свод, образуемый выступами взаимно противоположных стен (см. рис. 150), еще часто употребляется вместо настоящего свода с замковым камнем. Куполов это зодчество не признает совершенно. Деревянные стропила крыши всех построек, остающиеся ничем не замаскированными изнутри, а иногда, прикрытые потолком с кассетами, поддерживают черепичную кровлю, очень выступающую вперед над стенами и по краям загнутую кверху; стропила покоятся на деревянном каркасе стен, состоящем из рам, форма которых в главных частях обусловливается, конечно, строительными законами, но в некоторых частях подражает решетчатой работе, происшедшей от плетневых построек. Стена в промежутках между этими рамами несет на себе лишь свою собственную тяжесть. Она, по выражению Земпера, "в сущности представляет собой не более как исполненную из кирпича испанскую стену, похожую на ковер", которая тем более не имеет значения части сооружения, играющей роль опоры или несущей на себе тяжесть, что всюду ей дается вид "чего-то подвижного, натянутого между лесами, совершенно не зависящего от груза кровли". Поэтому столбы в каркасе, служащем опорой кровли, обычно круглые, большей частью деревянные и лишь в императорских дворцах мраморные, расставляются то перед стеной, то позади нее, то в ней самой. В первом случае они образуют перед зданием веранду, во втором – их совсем не видно снаружи, в третьем – они выступают из стены в виде полуколонн. Базы их, как правило, состоят из простых круглых подушек, а роль капителей часто играют, как в Индии, распорки в виде консолей, причем им дается иногда форма дракона, олицетворяющего собой китайское небо и могущество китайского императора, или каких-либо других символических баснословных животных. Вообще решетка, по словам Земпера, составляет основной элемент китайской архитектурной орнаментики: мы находим ее в виде тонкой бамбуковой плетенки в облицовке нижней части внутренних стен, в виде частой решетки изящно изменяющегося узора, иногда геометрического со множеством украшений, во внешней ограде садовых павильонов (рис. 579, а ) и других воздушных домиков, в архитектонических деревянных поделках, чередующихся со столбами и перекладинами, особенно в перилах, связующих легкую верхнюю часть здания с его массивным фундаментом.

Рис. 579. Китайское зодчество: а – китайский садовый павильон; б – храм Неба в Кантоне. С фотографии

Эти здания, развертывающиеся главным образом в горизонтальном направлении, производят художественное впечатление преимущественно своей крышей, выдающейся вперед над поверхностью стен и загибающейся вверх по своим нижним краям. Такие крыши, обычно со скатами и лишь в редких, исключительных случаях со щипцами, имеющие рубчатый вид вследствие того, что состоят из вогнутых, прикрывающих друг друга черепиц, снабженные иногда на вершине терракотовыми фигурами змей, драконов и других животных, вместе со своим решетчатым подпором из брусьев затейливой резной работы, окаймленным зубами драконов, венчают собой храмы, хижины, башни и ворота, а при отсутствии балок даже простые ограды. Одна из главных особенностей китайской архитектуры состоит в том, что подобная крыша для эффекта делается двойной или даже тройной, одна над другой, так что здание имеет несколько ярусов крыш (б). Известные башни, господствующие над китайскими городами и селениями, высятся в 9 и даже в 15 этажей, из которых каждый отделен от следующего за ним выступающей крышей, причем отвесные линии подобных построек до такой степени скрадываются этими навесами, что кажется, будто нагорожены друг на друга не настоящие этажи, а одни только крыши, обвешанные по краям колокольчиками. Предположение, которое нередко было высказываемо, что форма китайской крыши – подражание форме татарской палатки, опровергнуто Фергюссоном, указавшим на то, что преобладающая форма этих палаток – коническая. Этот исследователь скорее склонен видеть в форме китайской крыши приспособление китайского вкуса к практической цели, защите от дождя и солнечных лучей. В общем впечатлении всех китайских зданий, самых высоких и самых низких, постоянно играет важную роль яркая раскраска всей постройки за исключением массивного каменного фундамента. Кирпичные стены зданий бывают облицованы штукатуркой, их деревянные части расписаны пестрыми колерами и иногда сверху донизу лакированы; но желтая глазурованная черепица на кровлях, по-видимому, составляет исключительную принадлежность храмов и императорских дворцов.

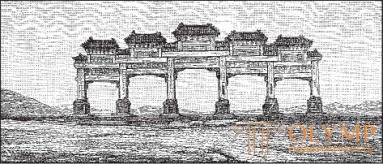

Рис. 580. Китайские почетные ворота; пятипролетные ворота при входе к гробницам династии Мин. По Палеологу

Из каменных построек кроме стен и их ворот в Китае достойны внимания так называемые почетные ворота – отдельно стоящие сооружения, которые, как правило, воздвигались на улицах и площадях по высшему или высочайшему повелению в память важных событий и великих людей (рис. 580). Эти "паи-лу" – одного происхождения с каменными воротами в оградах индийских ступ и с деревянными "ториями" в оградах японских храмов. Хотя они каменные, но стиль их такой, как будто бы они были деревянной конструкции; при этом лишь в редких случаях, когда их пролеты, в количестве от трех до пяти, имеют не прямолинейное очертание, а представляют вверху циркульные арки, в их стиль привносится также главный элемент каменной архитектуры. Осеняющие их китайские крыши сообщают им вполне национальный характер.

Монументальные украшения, с которыми мы встречаемся в китайской скульптуре, не дают нам достаточного понятия о монументальном ваянии китайцев. Каменные доски с рельефными изображениями из истории династий Хань, исследованные Эд. Шаванном, – по-видимому, единичное в своем роде явление; что касается больших статуй людей и животных, расставленных по некоторым дорогам, то они производят впечатление малых изваяний, воспроизведенных в крупном размере. Не надо забывать, что в большинстве китайских зданий с каменными стенами даже нет места для крупных произведений скульптуры. В храмах древнекитайского культа неба нет идолов. В покоях предков в китайских домах статуи и бюсты заменяются досками с надписями. Отвращение китайцев от изображения нагого человеческого тела, со своей стороны, препятствовало развитию стиля высшей скульптуры. Однако китайцы наделены тонкой наблюдательностью, и благодаря усердному и продолжительному упражнению рука китайца с точностью воспроизводит то, что видит его глаз. История искусства застает китайскую скульптуру почти уже освободившейся от правила фронтальности. Лучшие из китайских художников уже умели до известной степени правильно видеть одетое тело во всевозможных поворотах и воспроизводить головы и руки с большой естественностью и выразительностью, идеальные же типы явились у них единственно как подражания индийским образцам, которые, в свою очередь, возникли под греко-римским влиянием. Национальная скульптура Китая передавала китайские головы со всеми отличительными их чертами – косым расположением глаз, выдающимися скулами, приплюснутыми носами; при этом она скорее юмористически преувеличивала индивидуальные особенности, чем смягчала расовые признаки, которые, очевидно, вовсе не казались художникам отталкивающими.

Таким образом, лучшее, что только производила китайская пластика, – это мелкие изделия, и при помощи их одних мы имеем возможность познакомиться с ней в европейских коллекциях. Изображения животных, людей и богов в небольшом виде китайцы всегда отливали из бронзы; бронзовые фигуры встречаются отчасти как самостоятельные художественные произведения, отчасти как украшения сосудов. Китайцы издавна были чрезвычайно искусны также в резьбе из дерева и слоновой кости, выказывая в этом деле величайшее терпение. Наряду с самостоятельными мелкими пластическими произведениями мы находим у них особенно богатую скульптуру рельефов на ящиках, шкатулках и всякого рода предметах; сквозной рельеф, в котором фигуры рисуются не на твердом фоне, а свободно, так сказать на воздухе, составляет вос точноазиатскую специфику, излюбленное украшение этих предметов. С другой стороны, твердый зеленоватый нефрит (ядеит) долгое время был у китайцев любимым материалом, из которого они изготовляли не только богослужебные чаши и кружки, но и всякого рода пуговицы и пластинки для украшений, а до изобретения фаянса – также чашки и блюдца. Такое же употребление во все времена имели и более твердые сорта камня, как, например, горный хрусталь, оникс, халцедон, сардоникс, разноцветные блестящие слои которых служили для вырезания фигур животных и растений. Позже наряду с этим родом работ процветала резьба из жировика в малом масштабе (рис. 581). Наконец изготовлением всех этих вещей завладела керамика, в особенности лепка из фарфора, представляющего собой светлую и твердую массу; и хотя главную роль в орнаментике фарфоровых ваз играла живопись, однако не было недостатка в поводах к моделировке из этого первобытного пластического материала. В заключение к этому присоединилось известное китайское лакирование, для изящнейших произведений которого служили образцами японские изделия. Пластические лакированные работы резко отличаются от живописных. Слои лака накладываются один на другой до тех пор, пока не оказывается возможным вырезать из них рельефы или округлять намеченные заранее формы. Во всех мелких произведениях китайской пластики прельщают нас здравый смысл, с каким формы приспособлены к назначению предмета, большая любовь к изображению частностей жизни животных и растений, чувство природы, приковывающееся к земле и небу, живое, хотя иногда и несколько внешнее понимание тонкой игры красок. О достоинстве лучших китайских произведений по всем указанным отраслям искусства нельзя судить на основании тех дюжинных изделий, которые в настоящее время наводняют европейские рынки. В противоположность японцам китайцы почти никогда не продавали своих лучших работ в чужие края.

Наибольшую самостоятельность выказали китайские художники в живописи, охватывающей собой все виды современной европейской живописи. История китайской живописи, по исследованиям Фр. Гирта, составляет уже резко отграниченный отдел всемирной истории искусства. Конечно, она представляется прежде всего историей художников, но из числа лучших произведений лучших китайских живописцев лишь очень немногие сохранились или попали в Европу. Однако нам стали доступны несомненные копии знаменитых китайских картин, и при их помощи возможно составить обзор хода развития китайской живописи.

Рис. 581. Бог долголетия. Китайская жировиковая статуэтка. С оригинала

О стенной живописи китайцев можно сказать только немногое. Вышеупомянутый Чанг Йен Юань, живший в IX в., сообщает изумительные вещи о великолепных картинах на стенах храмов и монастырей в древних главных городах империи. Наружная поверхность ширм перед воротами китайских домов и части как внутренней, так и наружной поверхности стен этих домов и теперь нередко украшаются живописью, исполненной водяными или клеевыми красками прямо по штукатурке. Однако вышеупомянутые более древние картины были, вероятно, передвижные стенные украшения, и едва ли есть существенная разница в отношении стиля между новейшими легкими стенными картинами, настоящими самостоятельными картинами, и теми живописными украшениями, которыми китайцы покрывают все предметы так называемого малого искусства. Изсамостоятельных картин особого внимания заслуживают изображения, исполненные водяными красками на кусках шелковых тканей и бумажных листах или на длинных полосах шелковой материи и бумаги. Такие картины, снабженные сверху и снизу рейками, вешаются на стены подобно нашим картинам, писанным масляными красками; первые и последние имеют твердые обложки, вроде переплетных крышек, и складываются гармошкой, так что можно их раскрывать, рассматривать и затем закрывать, как книги. В этих картинах-свертках, книгах с картинами или картинах на отдельных листах, ясно отражается история китайской живописи. Повсюду в них мы видим один и тот же характер этой живописи, во многом похожей на иллюстрации в рукописях; всюду замечаем одинаковое преобладание контурного рисунка, которое чувствуется даже там, где линии контуров, как в произведениях новейших импрессионистов, почти совершенно стушевываются; всюду в сложных композициях находим высокий горизонт, обусловливаемый по большей части высоким форматом изображения, малую перспективную глубину и еще меньшее знакомство с законами перспективы. Многие картины знаменитых китайских мастеров – не что иное, как начерченные тушью черные с белым контурные рисунки, в которых контуры следуют установленным правилам каллиграфии, заключающимся в особых штрихах и нажимах кисти. К этим каллиграфическим правилам, по Андерсону, надо еще прибавить 10 различных условных схем, с точностью соблюдаемых каждым художником. Затем в китайских картинах мы находим просвечивающий, по большей части светлый фон и везде одинаково тонкое и плоское наложение светлых красок, умышленное пренебрежение тенями, на которые китайцы смотрят как на грязные пятна, незнание эффекта светотени и недостаточную округленность в моделировке отдельных фигур. Ослабление яркости красок вдали передается лучше, чем линейная перспектива. Для показания расстояния между отдельными "кулисами" пейзажа, между ними вставляются слои облаков и тумана, довольно густые и нередко странным образом закрученные или одеревенелые; атмосферные настроения, несмотря на графический характер китайской живописи, нередко бывают выражены в ней недурно.

Что касается человеческого тела, то китайцы с древнейших времен, до которых только мы в состоянии проследить их живопись, старались изображать его со всех сторон, во всевозможных положениях, во всяких ракурсах, какие только возможны. В противоположность пейзажу в этом роде изображений китайцы за тысячи лет до нашего времени достигли такой свободы и искренности творчества, какие европейские художники приобрели или возвратили себе всего лишь несколько веков тому назад. Недостаточность умения китайцев изображать большие и сложные композиции побуждала их предпочитать малые группы или выхватывать из природы отдельные предметы и трактовать их как самостоятельные сюжеты. Таким образом, стали занимать место на переднем плане отдельные деревья в своем пышном весеннем наряде или в зимней снежной одежде, цветущие ветви с сидящими на них птицами и бабочками, бамбуковый тростник, в котором порхают воробьи, мосты, перекинутые через водопады, и т. п. Нельзя, впрочем, забывать, что китайская живопись с ее манерой плоских изображений, подобной той, какую мы видели – разумеется, в другой форме – в Греции еще в полигнотовской живописи, подчинялась особого рода законам строгой стильности.

Наконец, мы должны напомнить, что китайцы еще задолго до европейцев изобрели книгопечатание при помощи досок, а вместе с тем печатание картин. Полагают, что искусство печатания одноцветных черных эстампов, гравированных на дереве, возникло в Китае в конце VI столетия н. э. как составная часть книгопечатания с досок, переход которого в печатание наборными литерами мы не беремся здесь проследить. Но в XVII в. печатание полихромных ксилографий посредством нескольких досок, натертых различными красками, находилось уже в цветущем состоянии, из чего можно заключить, что это искусство развилось раньше означенного времени. При графическом характере всех китайских плоскостных изображений стиль хромоксилографий подчинен в Китае тем же законам, что и живопись.

Что бы оставить комментарий войдите

Комментарии (0)