Людвиг Зибель называет период Нового царства "эпохой всемирных сношений". Тогда процветало Вавилонское государство, хотя именно в этот период мы знаем его всего менее; в то время существовала в Сирии, Палестине, Финикии и Малой Азии своеобразная культура, а на почве Греции господствовала прославленная в поэмах Гомера образованность, которую принято называть микенской. Сношения между всеми этими странами совершались путем мирного обмена и враждебных столкновений. Тутмес I, фараон 18-й династии, в победоносном шествии дошел до негритянских стран Нубии и берегов Евфрата, Тутмес III своими походами в Сирию и Палестину утвердил преобладание Египта в ту эпоху всемирной истории. К 19-й династии относятся продолжительные и победоносные войны Сета I и великого Рамсеса II с Хетой, войны Мер-эн-фта с ливийцами и народами побережья Средиземного моря. При Рамсесе III, 20-я династия, несчетные полчища, надвигавшиеся с севера, ударились об оплот, который представляло собой Египетское царство. Но период времени, начиная с Рамсеса IV и до Рамсеса XII, был эпохой упадка, от которого Египет оправился лишь через несколько веков.

Рис. 126. Часть золотого убора принцессы Гатор-Сат. С фотографии Бругша

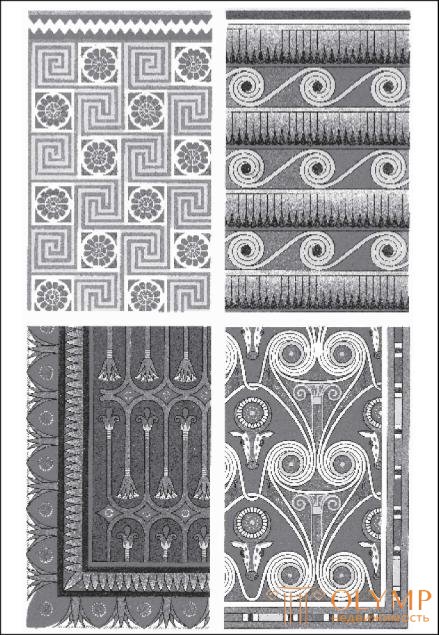

Фараоны Нового царства, быть может, более великие строители, чем полководцы, покрыли долину Нила множеством гигантских сооружений, остатки которых еще и теперь, спустя 3500 лет, сохраняют отпечаток той эпохи; они украшали стены своих дворцов, храмов и гробниц снаружи и внутри цветными рельефами или живописью, занимавшей громаднейшие пространства, какие когда-либо отводились для нее у других народов; они снабжали свои надземные и подземные постройки изваяниями, колоссальность которых – символ духовного могущества. Насколько существенно повлияли на египетское искусство всемирные сношения долины Нила, остается невыясненным. Правда, многочисленные осколки микенских ваз в египетских гробницах, изображения пленников, принадлежащих к иноземным расам, и сокровищ послов, являющихся с данью, на плоских изображениях Египта, найденные в Телль-эль-Амарне клинообразные надписи на вавилонском языке, начертанные на глиняных плитах и содержащие в себе послания азиатских царей и египетских наместников к фараону Аменофису IV (Берлинский музей), свидетельствуют о том, как велики были международные сношения египтян того времени. Именно в эту пору в египетской орнаментике, особенно в живописных украшениях гробниц, появляется целый ряд новых мотивов, каковы, например, система спиралей с клиновидной чашечкой, тесьма, усеянная розетками, или развитая сеть четырехлистника и сочетание различного рода чашечек с выступающим наверху букетом цветков лотоса или папируса – сочетание, которое, несмотря на чисто египетский характер его составных элементов, ошибочно называют "финикийским букетом" или "сирийскими цветами"; Ричль назвал этот орнамент египетским пальмовым деревом, а Борхардт – "букетной колонной". Нельзя отрицать того, что все эти мотивы повторяются в произведениях искусства и Средней Азии, и микенского, но едва ли возможно, вместе с некоторыми исследователями Египта, смотреть на них как на заимствования извне, а не как на самобытные египетские явления, повторенные другими нациями. Спирали мы находим еще при первых династиях, а противопоставление спиралей встречается на скарабеях 12-й династии; "сирийский цветок", то есть египетское пальмовое дерево, встречается в египетских гробницах гораздо раньше, чем в памятниках сирийского и кипрского искусства; наконец, мы, вместе с Ричлем, считаема priori невероятным, чтобы народ, наделенный таким самосознанием и такой изобретательностью, как египтяне, мог внезапно утратить силу для дальнейшего самостоятельного развития. Во всяком случае, говорить о "наплыве элементов азиатской культуры и азиатского искусства", затопившем будто бы Египет, значило бы зайти чересчур далеко.

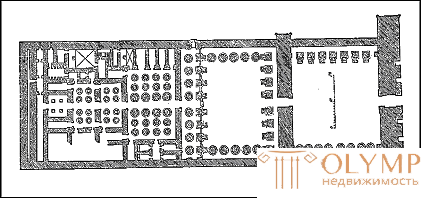

Рис. 127. План надгробного храма Рамсеса III в Мединет-Абу. По Перро и Шипье

Самой необходимой для культа, но наименее интересной в художественном отношении частью вытянутого в длину египетского храма (рис. 127) был низкий темный зал святилища. Окруженный различными покоями, предназначенными для нужд богослужения, он составлял конечное помещение в целой анфиладе ведших к ней дворов и залов. Расположение этих дворов и залов обозначалось еще вне самого здания, в его священной ограде. Дорога к входу, по бокам которого стояли на страже два массивных обелиска, шла между двумя рядами обращенных друг к другу лицами сфинксов с человеческими или бараньими головами или баранов. Входные ворота, увенчанные желобчатым карнизом с изваянием крылатого солнечного диска в середине, представлялись низкими, как бы сдавленными между массивными башнями, так называемыми пилонами, которые занимали собой передний фасад здания во всю ширину (см. рис. 97) и были снабжены также желобчатым карнизом и кольцами, в которые вставлялись шесты с флагами. По обеим сторонам входных ворот возвышались колоссальные изваяния фараона, основателя храма. Пройдя ворота, посетитель вступал прежде всего в открытый двор, окруженный колоннадой, – в так называемый перистиль. Сюда, но никак не дальше, допускался народ при торжественных жертвоприношениях. За этим двором следовал зал с колоннами (гипостильный зал), важнейшая в художественном отношении часть египетского храма; ее средний неф, потолок которого покоился на более высоких и массивных колоннах, нежели колонны боковых нефов, имел для пропуска света отверстия в верхней части своих стен, превосходивших высотой все остальное сооружение. Из этого зала особый переход, тоже часто украшенный колоннами, вел в низкое помещение святилища. Все эти части здания, которые строитель мог по желанию увеличивать в отношении как числа, так и размеров, обозначались снаружи в расчленении наклонных стен, характерных в египетском зодчестве: по краям этих стен шел тот валик, а вверху их находился тот карниз, с которыми мы уже познакомились выше; потолки означенных помещений были каменные, плоские.

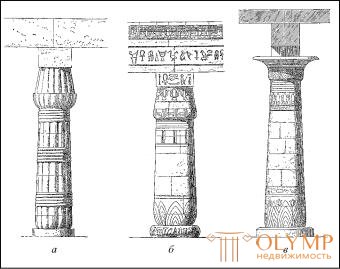

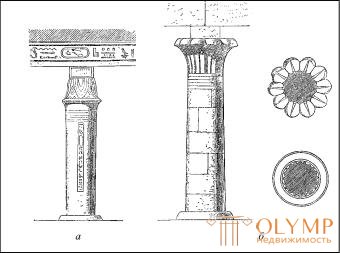

Рис. 128. Развитие египетских колонн в эпоху Нового царства. По Перро и Шипье

Рис. 129. Колонны: а – с колоколообразной капителью, в Карнаке; б – с пальмообразной капителью, в Солеле. По Перро и Шипье

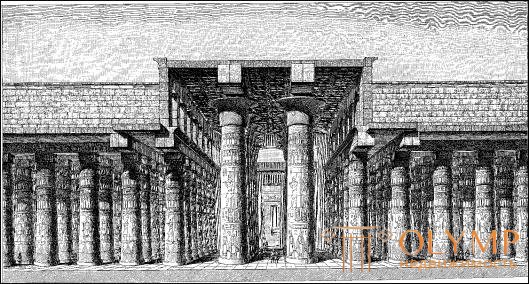

С архитектурной точки зрения египетский храм может считаться первой попыткой создания расчлененного каменного сооружения, выражающего своей формой внутреннее содержание. Но эта попытка не всегда увенчивалась успехом. Так, например, гипостильный зал, разделенный колоннами на несколько нефов, имевший плоский потолок и освещавшийся окнами, проделанными в верхней части стен наиболее высокого среднего нефа, в сущности был решением задачи, естественно связанной с величиной зала, и притом решением, открывавшим путь к дальнейшим успехам строительного искусства. Однако отдельные помещения египетского храма не составляли одного органически цельного сооружения; художественное убранство колонн лишало их впечатления крепких подпор, и все здание вообще было тяжеловесно, тяжесть ощущалась снаружи еще сильнее, нежели внутри, из-за массивных стен, разделенных на части, и башен при входных вратах. Но и внутри здания общее впечатление получалось скорее гнетущее, чем возвышающее дух, так как посетителю приходилось блуждать в сумраке леса колонн, между их толстыми, стоящими близко один от другого стволами, и, по мере приближения к святилищу, погружаться во мрак все более и более густой, непросветный. По крайней мере снаружи, пока было светло, вступали в свои права картины и надписи. Расположенные в строго определенной системе, они исполняли роль истолкователей идеи как духовного, так и художественного значения всего сооружения.

Рис. 131. Гипостильный зал в Карнакском храме. По реставрации Шипье

Рис. 130. Группа колонн храма Амона в Карнаке. С фотографии Плюшова

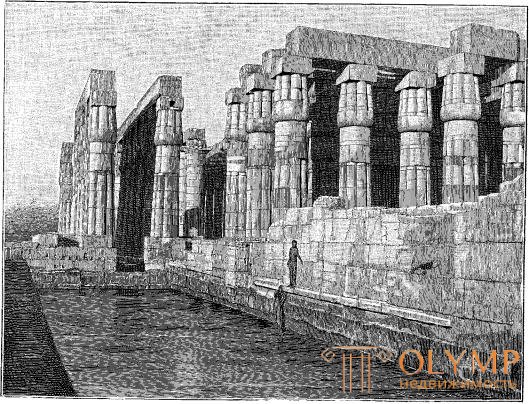

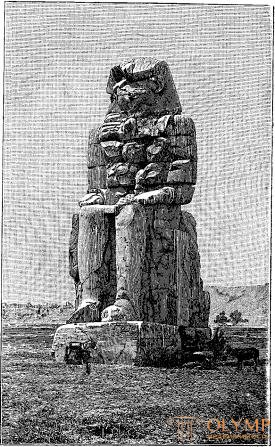

Как уже было сказано выше, центром строительной деятельности Нового царства были Фивы. Деревни Карнак и Луксор расположились на правом берегу Нила на месте древнего города. Постройку большого карнакского храма Амона, основанного еще Аменемхетом I, фараоном 12-й династии, продолжали почти все государи 18-й и 19-й династий и даже еще более поздних времен. Храм, сохранившийся в Луксоре, постройке которого предшествовало неоконченное сооружение, относящееся к Среднему царству, начат Аменофисом III, фараоном 18-й династии, и достроен Рамсесом III, 19-й династии. Большой храм Амона в Карнаке, длина 1400 метров и ширина 600 метров, – самый громадный памятник египетского религиозного зодчества (рис. 130). В его главном зале, построенном Тутмесом III, находятся еще протодорические колонны (см. рис. 121), представляющие собой как бы копии с бенихасанских колонн. В перистиле двора, принадлежащем тому же царю, встречаются восьмистебельчатые папирусовидные колонны с закрытыми зонтами цветов и с острыми гранями стеблей, на которые мы уже указывали (см. рис. 101); в одной из других галерей того же храма колонны имеют капитель в виде колокола, обращенного отверстием книзу (ср. рис. 129, а); капитель в виде зонтика цветков, открытого сверху, появляется внутри этого храма впервые лишь в большом гипостильном зале, относящемся к 19-й династии; из 134 колонн, на которых покоится потолок зала, имеющего 100 метров в длину и 50 метров в ширину, такая капитель дана лишь двенадцати круглым гладким колоннам среднего нефа, достигающим 21 метра высотой (рис. 131). В большом Луксорском храме, передний двор которого лежит под углом к остальной, более древней части здания, капители в виде зонтика цветков встречаются в высоком 14-колонном переходе, соединяющем этот первый двор со вторым. Вообще же и в Луксоре преобладает закрытая папирусовидная капитель, но еще не в сглаженной форме, а в виде пучка. Стержень колонны иногда перехвачен в различных местах большими обручами (рис. 132). В Фивах, на левом берегу Нила, заслуживают внимания главным образом большие погребальные храмы 19-й и 20-й династий. Еще в I в. царица 18-й династии Хатшепсут, дочь Тутмеса I, построила в Дейр-эль-Бахри, близ Фив, для себя и своих близких чудное сооружение, заслуживающее среди надгробных храмов царей такого же внимания, как и полупещерные храмы. Собственно святилище храма высечено в скале. Четыре обставленных колоннами двора, через которые проходит путь в пещерный храм, лежат один выше другого на четырех террасах, соединяющихся между собой лестницами. Тому, кто усмотрел бы в этом влияние азиатских построек в виде террас, с которыми Тутмес I мог познакомиться в своих походах, должно напомнить, что сооружения египтян всегда приспособлялись к рельефу местности и что в каждом их храме встречаются небольшие подъемы со ступеньками, ведущие из одного помещения в другое. Проходы к рассматриваемому храму крыты потолком, держащимся на выступающих один над другим камнях. Аменофис III, которому приписываются главные части храмов Карнака и Луксора, равно как и сидящие колоссы в Мединет-Абу, некогда находившиеся перед его храмом, создал в небольшом храме Элефантины, на южной границе государства, образцовое сооружение особого типа храмов, обставленных снаружи колоннами со всех четырех сторон; к сожалению, это здание было разрушено в 1822 г. и известно только по рисункам.

Совершенно особенное место в истории как религии, так и архитектуры Египта занимает Аменофис IV. Он заменил многобожие поклонением единственно солнцу. Он невзлюбил город храмов Амона и основал между Фивами и Мемфисом, в нынешнем Телль-эль-Амарне, новый город, который украсил храмом солнца и дворцом; их давно уже известные развалины доставили массу новых открытий, благодаря исследованиям Флиндерса Петри. Уже в колоннах дворца замечается стремление освежить и оживить дряхлеющее египетское искусство новыми заимствованиями из природы. Одни колонны представляют собой пучок тростника, перевязанный ремнями, и под их капителью висят изображения гусей. Другие колонны украшены скопированными с натуры усиками листьев плюща или циссуса. Третьи колонны окружены орнаментными полями, на которых появляются спирали. Наконец, встречается капитель в виде пальмового опахала, как и в Солебе приблизительно в ту же эпоху, местами со стеклянной мозаикой голубого, золотистого и красного цветов. "Вообще, – говорил Штейндорф, – всюду видно предпочтение, оказываемое мозаичной технике. Гуськи, увенчивавшие стены, были зачастую выложены кусками черного и красного гранита; иероглифические надписи составлялись также из разнородных камней". Наряду со стенной живописью по штукатурке встречаются раскрашенные стуковые полы. Искусство Телль-эль-Амарны отличается пестрой своеобразной свежестью. Но подобно тому, как вскоре после смерти Аменофиса IV его религиозные реформы под давлением иерархической реакции превратились в ничто, так и своеобразное искусство Телль-эль-Амарны рассыпалось в прах, из которого оно и возникло.

Рис. 132. Развалины Луксорского храма. С фотографии Плюшова

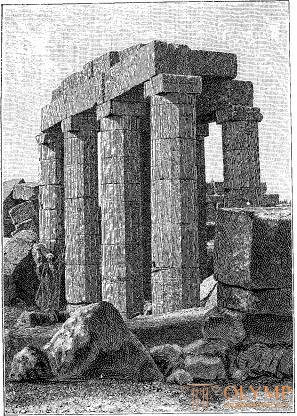

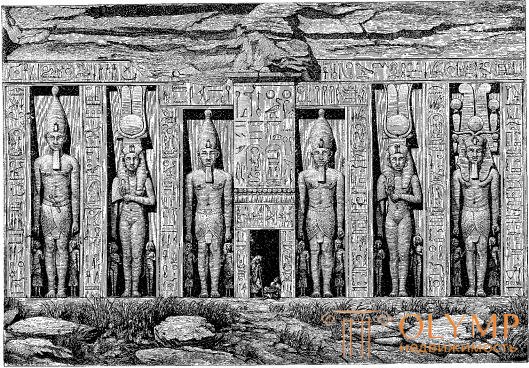

Сет I, фараон 19-й династии, построил храм с пальмовидными колоннами в Сезеби; но главным его сооружением, которое продолжал его сын и преемник Рамсес II, стал большой храм в Абидосе с его передними дворами без колонн, двумя залами с колоннами, но без среднего нефа, с семью святилищами, крытыми ложными сводами. Преемник этого государя, Рамсес II Великий, покровительствовал зодчеству больше всех других повелителей Египта. Продолжая в Фивах, на правом берегу Нила, постройку Луксорского и Карнакского храмов, он сооружал на левом берегу свой надгробный храм, известный под названием Рамессеума, в котором второй двор украшен столбами с кариатидами. Рамсес II построил храмы также в Мемфисе, Танисе и Бубастисе. Но особенно своеобразны оставшиеся от его времени небольшие храмы, высеченные в скалах по верхнему течению Нила, в Нубии. В Бет-эль-Валли, Герф-Гусене и Вади-Себуа, равно как и в Дейр-эль-Бахри, эти постройки относятся к полугротам, так как их передние помещения расположены под открытым небом. Но в Абу-Симбеле (Ибсамбуле) храмы уже совершенно скрываются в недрах отвесных прибрежных скал, так что снаружи видны только их фасады. Фасад малого храма в Абу-Симбеле украшен стоящими во весь рост колоссальными фигурами, из которых четыре изображают Рамсеса II, а две – его супругу (рис. 133). Внутри храма потолок зала подпирается шестью столбами, на капителях которых снова является голова богини Гатор. Фасад большого храма, столь часто воспроизводимый в рисунках, занят четырьмя сидящими колоссами, достигающими 20 метров высотой; рядом с ними стоят статуи меньших размеров. Потолок первого большого зала внутри храма покоится на восьми так называемых столбах Осириса, то есть на столбах, лицевая сторона которых украшена колоссальными статуями Осириса во весь рост, прислоненными к ним спиной.

Рис. 133. Фасад малого Абу-Симбельского храма. По Присс-д’Авену

Однако, несмотря на громадность и великолепие своих произведений, архитектура 19-й династии с ее схематической аккуратностью и гладкой облицовкой колонн представляет несомненные признаки упадка той силы и грации, которыми отличалось зодчество 18-й династии.

Из сооружений, относящихся к эпохе 20-й династии, замечательны только воздвигнутые при Рамсесе III. В Карнаке, неподалеку от большого храма Амона, выстроен им храм Хона, бога луны, сына Амона, не отличающийся ни значительностью размеров, ни изяществом деталей, но часто упоминаемый в истории искусства как простейший образец архитектуры египетских храмов (см. рис. 97). Надгробный храм Рамсеса III в Мединет-Абу является лишь сколком с Рамессеума – его великого предшественника. Зато весьма оригинальное гражданское сооружение представляет собой Павильон Рамсеса III, обильно украшенный плоскими изображениями и расположенный по одной продольной оси с надгробным храмом, на некотором расстоянии от его входа. Это сооружение, полукрепость-полудворец, по-видимому, можно рассматривать как памятник царю, придуманный им самим.

Рис. 134. Египетские потолочные орнаменты Нового царства. По Присс-д’Авену

Рис. 135. Аменхотеп IV и его супруга. Рельеф в Телль-эль-Амарне. По Лепсиусу

Рис. 136. Украшенный живописью пол в Телль-эль-Амарне. По Флиндерсу Петри

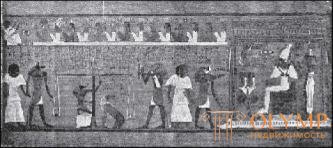

Но в отношении свободы движения фигур настоящие картины в некоторых из фиванских гробниц той эпохи действительно заходят дальше всего, что считалось возможным для древнейшего египетского искусства. Стоит лишь взглянуть на танцовщиц и музыкантш на одной фиванской картине из Британского музея (рис. 137), чтобы тотчас же признать, что египтяне действительно умели заменять на картинах обычную профильность поворотами en face и en trois quarts. Однако Эрман совершенно прав: подобные вольности допускались лишь при изображении лиц низших сословий; но и тогда – прибавим от себя – эти вольности составляли не более как исключения, подтверждающие общее правило.

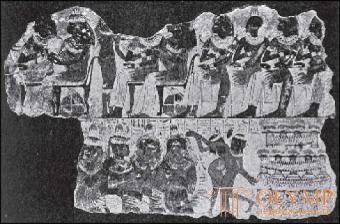

В египетской живописи рассматриваемой эпохи возникает особый род плоских изображений – картины на папирусе, древнейшие в мире книжные иллюстрации или миниатюры. Первые свитки папируса с подобными изображениями относятся только к периоду Нового царства. Изображения занимают собой и верхнюю часть манускрипта, и находятся в различных местах текста, и иногда располагаются по всему свитку. Это красные или черные контурные чертежи, исполненные тонким тростниковым пером и затем слегка или вполне иллюминированные при помощи кисточки. Большинство свитков папируса до греческой эпохи сохранилось в гробницах. Изречения, служившие умершим, так сказать, проводником в вечную жизнь, писались для покойников: в Древнем царстве – на саркофагах, в Среднем – на гробах, в Новом – на свитках папируса, помещавшихся при трупе. Эти свитки принято было украшать рисунками. Их образцы имеются почти во всех европейских музеях. Древнейшая из уцелевших книг мертвых относится к 18-й династии, а древнейшая из всех "книг о том, что есть в преисподней", – к 20-й. Полный экземпляр Книги мертвых находится в Туринском музее. Рисунки подобных свитков редко представляют что-либо новое в художественном отношении. Главное место среди них занимают изображения суда над умершими. На рис. 138 – фрагмент папирусного свитка, хранящегося в Британском музее. В противоположность подобным памятникам сатирические папирусы знакомят нас с новой стороной характера египетского народа и его искусства. В основе ее лежит любовь к насмешке при помощи животного эпоса. Действия людей или определенных лиц переносятся в мир животных и через то выставляются в смешном виде; так, например, сатирический папирус в Туринском музее представляет пародию на подвиги Рамсеса III, изображенные в его Павильоне в Мединет-Абу. Сражающиеся между собой воины представлены в виде кошек и крыс. На одном из папирусов Британского музея царь изображен в виде льва, а его супруга, с которой он играет в шахматы, – в виде газели.

Рис. 137. Фиванская фреска эпохи Нового царства. С фотографии Томпсона

Рис. 138. Суд над умершим. Живопись на папирусе. С фотографии Томпсона

Рис. 139. Статуя Мемнона близ Мединет-Абу. С фотографии

Рис. 140. Статуя Сен-Мута. С фотографии

В сонм египетских небожителей вступает в это время новое божество, злой дух Бес, изображаемый в виде карлика, оскалившего зубы. Ему приписывают западноазиатское происхождение. Со времен 18-й династии его фигура повторяется бесчисленное множество раз, в большом и малом размере. Небольшое фаянсовое изваяние Беса, Берлинский музей, воспроизведено на рис. 141.

Древнейшие из сохранившихся египетских бронзовых статуэток, каковы, например, статуэтки Рамсеса II в Берлинском музее, которые можно считать самыми древними во всем мире литыми из бронзы полыми фигурами, относятся также к Новому царству; но большинство таких произведений принадлежит позднейшей эпохе. Особенной известностью пользуется бронзовая статуэтка бубастской царицы Куромамы, 22-я династия, находящаяся в Луврском музее в Париже. В этой фигуре роскошная золотая демаскировка соответствует стройности и округлости форм, свойственных утонченному вкусу эпохи ее исполнения (рис. 142).

Среди глиняных фигур Нового царства, которые массами клались в гробницы с покойниками, любопытны фаянсовые фигурки с цветной, преимущественно синей поливой. Образцы резьбы по слоновой кости встречаются вообще отдельными экземплярами со времен 52-й династии; в ряду изделий этого рода особенно выделяется статуэтка Ити, 18-я династия, музей в Гизе. Ити сидит на чашеобразной капители колонны и смотрит на мир повелительно и вместе с тем комично. Небольшие деревянные статуэтки Нового царства нередко поражают большой тонкостью исполнения. Стоящий военачальник в Лувре и подобная фигура в Берлинском музее относятся к 18-й, а известные деревянные статуэтки жрецов и детей в Туринском музее – к 20-й династиям. Из дерева вырезаны прелестные в своем роде "туалетные ложки", ручки которых представляют чрезвычайно реалистичные мотивы, заимствованные из растительного царства и из жизни животных и людей. Цветы, бутоны и стебли лотоса повторяются здесь в самых разнообразных видах. У одной из ложек в Луврском музее, рисунок которой часто приводится в изданиях, ручка представляет собой чащу лотосов, через которую пробирается, срывая цветы, знатная девушка с высоко подобранным платьем (рис. 143). Ручка другой ложки представляет почти нагую девушку, которая во время своего купания гонится за уткой; сама ложка выдолблена в спине утки. Подобные произведения находятся и в музее Гизы.

Рис. 142. Бронзовая статуэтка царицы Куромамы. С фотографии Жиродона

Изделия золотых дел мастеров при трех великих фиванских династиях тесно примыкают к таким же произведениям Среднего царства. Нагрудные щиты мумий, обрамление которых изображает ворота храма, а середина занята символическим, сквозной работы, рисунком в стиле гербов, составляют среди сохранившихся памятников золотых дел мастеров в Новом царстве главный род драгоценностей, служивших для украшения. К числу клейнодов музея Гизы

Что бы оставить комментарий войдите

Комментарии (0)