Вместе с историей человечества начинается также история искусства. Надписи на художественных произведениях принадлежат к самым древним письменным памятникам, и для истории искусства большое счастье, что властители тех древнейших стран земного шара, в которых существовала письменность, широко пользуясь этим новым, драгоценным для человечества изобретением, в изобилии покрывали всевозможные памятники различными надписями. Древнейшие из этих памятников истории человечества и его искусства сохранились на берегах Нила, Евфрата и Тигра, то есть в Египте и Месопотамии. Эти памятники, воздвигнутые за несколько тысяч лет до н. э., в продолжение целых веков находились в полном забвении, и хотя об их существовании и было известно, однако о них упорно молчали, пока наконец в XIX столетии они не обратили на себя общего внимания и один за другим не сделались доступны нашему пониманию.

Где сохранились наиболее древние памятники – на халдейской ли почве, в Месопотамии или на берегах Нила, в Египте, – это вопрос, все еще не вполне разрешенный. О том, что халдейское искусство – более древнее, свидетельствует хранящаяся в Берлинском музее надпись, сделанная нововавилонским царем Набонидом, который жил в 550 г. до н. э., и гласящая, что существовал древневавилонский царь Нарамсин за 3200 лет до Набонида, то есть за 3750 лет до н. э. Этому не противоречат этнографические исследования Бругша и других, издавна приписывавших египтянам азиатское происхождение, хотя Эрман и Масперо и указывали на взаимное противоречие этих исследований. Ратцель говорил (1894): "Колыбелью египетской культуры является Азия". Швейнфурт решительно становится на сторону Гоммеля (1897), по стопам которого идут молодые ассириологи и заходят уже так далеко, что считают Египет древневавилонской колонией, основанной в доисторические времена. Но после того, как Б. Ф. Леманн доказал, что Нарамсин (о чем еще раньше говорил Винклер) не мог жить за 3750 лет до н. э., снова представляется вероятным предположение, что древнейшие из найденных, по крайней мере доселе, памятников принадлежат долине Нила. Мы тем более можем остаться при том мнении, что в исторические времена оба народа, египтяне и халдеи, несомненно родственные между собой, стояли на одинаковой ступени культурного развития и были совершенно самостоятельны.

Зависят ли родственные черты древнеегипетских и месопотамских художественных произведений главным образом от происхождения одного искусства от другого или эти черты следствие того, что с самого момента зарождения человеческого искусства вообще эти оба искусства развивались одновременно под влиянием совершенно одинаковых местных условий, – вопрос, который мы еще раз поставим, может быть, впоследствии. В настоящее время ограничимся тем, что сочтем эти общие черты за признак одинаковой стадии развития названных народов – той стадии, которая непосредственно следует за бронзовым веком, той поры, когда, по всей вероятности, не только в Древнехалдейском царстве, но и в стране Древнего Египта появились первые изделия из камня и бронзы и когда употребление железа еще не было там известно.

Game: Perform tasks and rest cool.3 people play!

Play gameПочти исключительно храмам и гробницам древних египтян обязаны мы своим знакомством с культурой и искусством их страны. От построек, в которых протекала жизнь египтян и которые лепились из нильского ила или строились из высушенного на открытом воздухе и лишь редко из обожженного кирпича особого рода и покрывались тонкой деревянной обшивкой, сохранились лишь одни фундаменты без малейших следов художественности; каменные же сооружения, каковы храмы и гробницы, дают нам возможность познакомиться с сущностью древнеегипетского зодчества.

Game: Perform tasks and rest cool.3 people play!

Play game

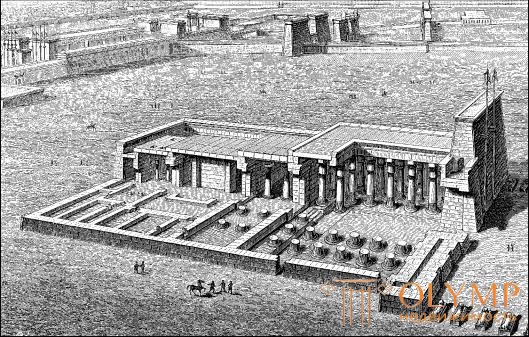

Рис. 97. Реставрация храма Хона в Фивах (20-я династия). По Перро и Шипье

Только стены полированного гранита оставлялись ничем не покрытыми; их не касалась даже стенная живопись. Всякие же прочие каменные и кирпичные стены облицовывались сверху донизу, снаружи и внутри, тонким слоем штукатурки, и этот слой покрывался разноцветными пластическими изображениями, большая часть которых представляет собой уже фонетические иероглифы, играющие, с точки зрения содержания, роль письмен; в качестве же художественных произведений они составляют основную часть всей орнаментации здания и, гармонически сливаясь с ней, образуют одно стройное декоративное целое.

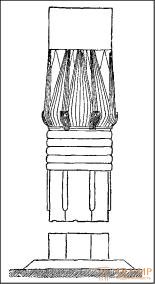

Колонны в египетских каменных постройках достаточно прочны для того, чтобы надлежащим образом выполнять свое назначение, то есть служить опорами. Но их украшение поразительным образом не соответствует их цели, придавая им часто вид растений с длинными и тонкими стволами, цветы которых, еще не развернувшиеся или уже распустившиеся, подпирают невидимую абаку и образуют капитель колонны. Очевидно, для того чтобы колонна казалась более солидной, несколько стволов, составляющих стержень колонны, обычно связывались у чашечки в пучки крепкими обручами, и в этом же месте между ними пропускались в качестве скреплений небольшие стебли тех же цветов. Вообще орнаментика египетских колонн этого рода производила впечатление чего-то мрачного, хотя очевидно, что она должна была выражать собой контраст между земной жизнью и жизнью небесной, изображенной на потолке здания в виде звезд и птиц. "Египтянин, – говорил Борхардт, – воображал себе свои колонны, подражающие растениям, свободно оканчивающимися и орнаментировал их сообразно с этим".

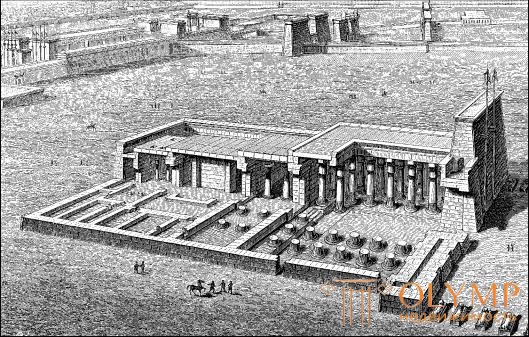

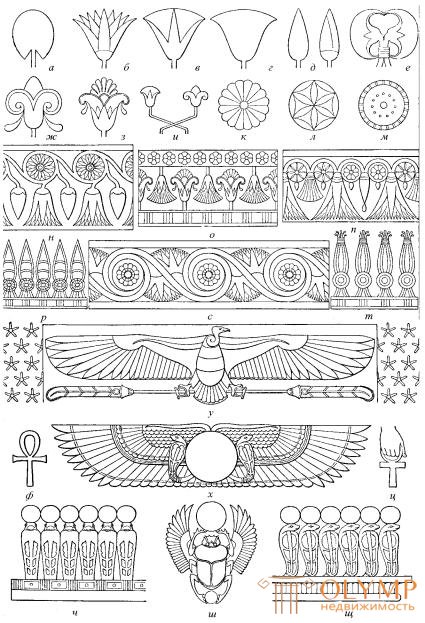

Рис. 98. Рельеф с цветками лотоса в гробнице (6-я династия). По Присс-д’Авену

Game: Perform tasks and rest cool.3 people play!

Play gameGame: Perform tasks and rest cool.3 people play!

Play game

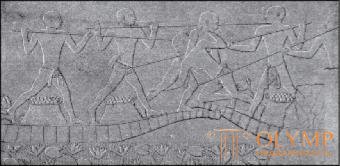

Рис. 99. Древнеегипетские орнаменты. Рисунки Макса Кюнерта

Рис. 100. Рельеф с папирусом в гробнице (4-я династия). По Присс-д’Авену

Цветущие растения, которые, как уже было сказано выше, образуют или в одиночку, или в виде пучков колонны, возвышающиеся на базах, имеющих форму небольших земляных куч, – это Nymphaea lotus и Numphaea caerulea, папирус, пальма, некоторые породы колокольчиков и тростник. История развития этих архитектурных форм чрезвычайно ясно изложена Борхардтом. Чаще всего встречаются колонны лотосовидные и папирусовидные. У первых, имеющих капители в форме нераскрывшегося или распустившегося цветка, нередко недостает основания, чего почти никогда не наблюдается у папирусовидных колонн, капители которых представляют закрытую или раскрытую совокупность колосьев. Отдельные стебли пучка у лотосовидных колонн имеют в поперечном разрезе круглую, а у колонн папирусовидных – треугольную форму. Стержни колонн первого рода не имеют ни листьев у основания, ни утолщения, тогда как стержни папирусовидных колонн суживаются внизу и как бы обернуты листьями. В лотосовидных колоннах лепестки чашечки цветка, играющей роль капители, доходят до самого ее верха, а в папирусовидных колоннах они значительно короче и окаймляют только нижнюю часть капители. На рис. 101 – колонна в виде папируса, а на рис. 102 – в виде лотоса, причем чашечки и в той, и в другой закрыты.

Рис. 101. Папирусовидная колонна из Карнака. По Перро и Шипье

Нет ничего невероятного в том, что многие орнаменты, заимствованные из растительного царства, нашли место в египетском искусстве только благодаря тому, что с давних пор им придавалось символическое значение, как это можно заметить особенно о цветке лотоса, очевидно олицетворявшем собой солнце. Другие орнаментальные мотивы в египетском искусстве также имеют символический характер. Если этого нельзя с полной уверенностью сказать об орнаменте, изображающем темно-синее небо, со звездами, который мы постоянно встречаем на потолках египетских гробниц и храмов, равно как и об изображениях коршунов, летящих с распростертыми крыльями (рис. 99, у ), то несомненно символическими надо считать и солнечные круги, и крылатый диск солнца над входами в храмы (х), и священных змей, уреев (х и щ), и крест, с кольцом или петлей вверху, служащий символом вечности (ф, ц), и скарабея – блестящего египетского жука (Ateuchus sacer, ш), который, олицетворяя собой земное бытие и будущую жизнь человека, часто является и как украшение, и как самостоятельное художественное произведение.

Нужно различать два вида египетской пластики: скульптуру и плоские изображения, подчиняющиеся одним и тем же законам стиля, независимо от того, представляют ли они собой живопись или рельефную работу.

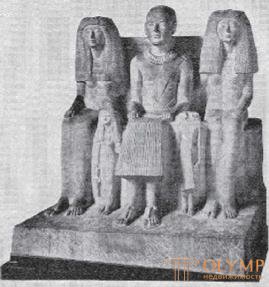

Материалом для скульптуры служили у египтян камень, дерево, слоновая кость, бронза, глина. Многочисленные колоссальные статуи исполнялись из гранита, базальта или диорита; статуи в натуральную человеческую величину – из песчаника или известняка; более мелкие – из дерева или бронзы. Фигуры из глины были всегда небольшого размера. Статуи из песчаника и известняка обычно покрывались слоем краски, изваяния же из твердого цветного камня получали раскраску лишь иногда или только в некоторых своих частях. Важнейшие памятники египетской скульптуры – статуи богов и людей; встречаются также фигуры животных. Изваяния людей ставились в гробницах и храмах. В первых кроме нескольких статуй, представлявших умершего в различном виде, помещались также изображения его слуг. Перед храмами и внутри их ставились статуи царей, строителей и основателей этих зданий; нередко подобные статуи также представляли одно и то же лицо в нескольких видах.

Game: Perform tasks and rest cool.3 people play!

Play game

Game: Perform tasks and rest cool.3 people play!

Play gameРис. 102. Лотосовидная колонна. По Борхардту

Изображения богов в египетской скульптуре играют второстепенную роль. Скрываясь в мрачных святилищах, куда допускались только фараон и жрецы, фигуры богов, если они имели человеческий облик, изображались в нильской ладье. В других частях храма изваяния божеств являлись не предметами поклонения, а обетными приношениями. Хотя божества, покровители отдельных областей и городов Египта, имевшие чисто земной характер (остаток древнего фетишизма), впоследствии нередко сливались со светлыми богами-небожителями жреческой религии, однако эти божества, несмотря на небесный свет, их озарявший, не могли сбросить с себя земной оболочки. Египетский народ почти всегда представлял себе богов в образах священных животных. Амон, древний бог города Фив, даже во времена римского владычества, превратившись в Юпитера-Амона, сохранил свои бараньи рога. Поклонение его двойнику, древнему богу солнца Ра, возникло из обожествления кобчика. Пта, древний бог художников Мемфиса, чтился в образе священного быка Аписа; Гатор, богиня неба и любви, – в образе коровы; Собк, местное божество Фаюма, – в образе крокодила; Горус, бог солнца, – в виде кобчика; Баст, богиня Бубастиса, – в образе кошки; Тот, бог мудрости, – в виде ибиса или павиана; Анубис, бог смерти – в виде шакала (рис. 103). Животный элемент менее заметен в изображениях Нейфы, всевидящей богини Саиса, но особенно в изображениях Осириса, великого бога умерших, культ которого был продолжением культа древнего божества, покровителя Абидоса и его супруги Исиды, "мудрейшей из всех людей и богов". Египетские скульпторы в большинстве случаев ограничивались приделыванием к божеским статуям голов священных животных. При этом, само собой разумеется, изображениям богов не только не придавалось облагороженных человеческих черт, но и создавались новые существа. Гораздо реже производили египтяне такие статуи полулюдей-полузверей, в которых к туловищу животного приставлена человеческая голова. Главные образчики подобных изваяний – сфинксы с туловищем льва и головой человека, олицетворявшие собой божественное происхождение царской власти; это скульптурное изображение было столь распространено и в древней эпохе, и в последующие времена, что не только бесчисленное множество раз повторяется в египетском искусстве, но и доныне остается достоянием художественного творчества. К числу изображений двойственного характера из чисто животного царства принадлежат гриф – крылатый лев с головой орла, имеющий, без сомнения, азиатское происхождение, и изображение львицы с головой кобчика – порождение чисто египетской фантазии. Наконец, примером человеческих крылатых изображений могут служить статуи Исиды и Нефтиды, игравшие некоторую роль в египетском искусстве позднейшего времени.

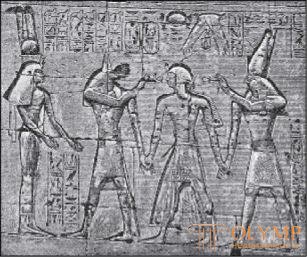

Рис. 103. Рельеф Абидосского храма (Гор и Анубис). По Масперо

Разумеется, египетские скульпторы лучше знали строение человеческого тела и правильнее воспроизводили его, чем художники тех народов, о которых было говорено выше. Жаркий климат Египта, заставлявший носить лишь самую легкую одежду, способствовал изучению нагого тела. Лучшие из древнеегипетских изображений человека в стоячем или сидячем положении почти не оставляют желать ничего большего, если вообще требовать от скульптуры передачи нагого тела, застывшего в неподвижности. Такое условное воспроизведение человеческих фигур может быть объяснено первоначальной ступенью развития искусства, выше которой не поднимался ни один народ до греков, лишь в начале V в. до н. э. ушедших дальше по пути художественного творчества. На примере именно египетской скульптуры и основал Ланге свое учение о фронтальности в пластике древних и первобытных народов вообще, равно как и культурных народов, стоявших на одинаковой ступени развития с народами древнего Востока.

Game: Perform tasks and rest cool.3 people play!

Play gameGame: Perform tasks and rest cool.3 people play!

Play gameПравило, по которому такое лицо – в большинстве случаев царь – изображалось гигантом в сравнении с окружающими его фигурами, соблюдалось и в египетских изображениях на плоскости. Этот способ обозначения духовного превосходства одного человека над другими посредством увеличения размеров его фигуры должен быть признан вполне естественным на известной стадии развития искусства.

Рис. 104. Группа Пта-Маи. С фотографии

Египетские изображения на плоскости в своем историческом развитии подчинялись также известным общим законам. Несмотря на немногие позднейшие усовершенствования, вызванные стремлением к свободе, эти изображения постоянно сохраняли свой силуэтообразный характер. Почти незаметен также переход от живописи на плоскости, которая, однако, вследствие резкой определенности контуров походила скорее на раскрашенные рельефы, чем на настоящую живопись, к изображениям со слегка углубленными контурами, а от этих последних к койланаглифам, или впалым рельефам (reliefs en creux), очертания которых настолько углублены, что можно было моделировать изображенные фигуры и предметы, не касаясь фона (см. рис. 103), и, наконец, к настоящим барельефам, то есть изображениям, слегка выступающим на выдолбленном фоне. Во всяком случае, сами египтяне, как заметил Эрман, не видели существенной разницы между живописью, впалыми рельефами и барельефами; да и в настоящее время едва ли можно с полной уверенностью сказать относительно многих памятников, каковы были основные мотивы, побуждавшие художников избирать тот или другой из этих родов техники.

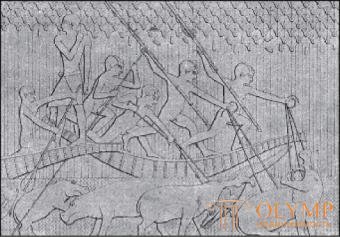

Образчиками этих различных приемов искусства являются главным образом монументальные изображения на внутренних стенах гробниц, внутренних и наружных стенах храмов, рисунки на папирусных свитках – древнейшие из миниатюр и иллюстраций, наконец, изображения на саркофагах, сосудах и разной утвари. Содержание рельефной живописи и пластики доносило жизнь изображенных лиц во всей ее полноте: тут были и религиозные церемонии разного рода, и большие исторические картины, прославлявшие деяния египетских царей, и сцены сельского, ремесленного, торгового и домашнего быта, к которым для украшения присоединялся нередко пейзаж, а также картины идиллического характера; но при ближайшем рассмотрении оказывается, что все эти воспроизведения жизни в ее разнообразных проявлениях имели одну цель, а именно должны были прославлять умершего на земле и оказывать ему услуги в загробной жизни. Жанровые картины на фоне пейзажа, равно как и сцены сельского и охотничьего быта, играют ту же роль, как и изображение съестных припасов, необходимых для тени умершего. В идиллических картинах мы находим опять-таки ту же идею, что и в изображении разных кушаний и напитков.

Game: Perform tasks and rest cool.3 people play!

Play gameGame: Perform tasks and rest cool.3 people play!

Play gameНасколько далеки были египетские художники от понимания законов перспективы в своих изображениях на плоскости, о том свидетельствует прежде всего их способ изображать пейзаж, окружающий предметы. Автор настоящей книги уже имел случай раньше, по другому поводу, подробно выяснить, что пейзаж играл видную роль в значении заднего плана во многих фигурных изображениях Древнего Египта, но никогда не был в нем самостоятельной отраслью искусства; представляя собой задний план, он в лучшем случае передавал лишь отдельные части неодушевленной природы, намечая их как на географической карте: воспроизводил множество хорошо схваченных подробностей, но никогда не представлял законченного и притом перспективного целого. Например, окруженный деревьями четырехугольный бассейн с водой, изображенный в погребальном покое в Адд-эль-Курна, имеет вид чертежа, представляющего правильный квадрат, а его вода, по обычаю, существовавшему с незапамятных времен в Египте, обозначена рядом зигзагообразных линий, проведенных перпендикулярно по синему полю; 24 дерева, окружающие бассейн со всех сторон, хотя изображены по краям рисунка именно на тех местах, где им должно быть, своими верхушками обращены во все четыре стороны. Изображение священного сада в гробнице Элейфии времен 17-й династии представляет смещение чертежа с перспективным видом (рис. 105).

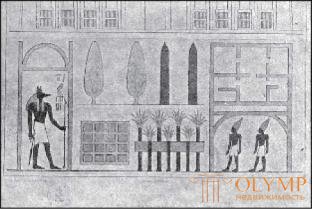

Рис. 105. Священный сад в гробнице Элейфии. По Перро и Шипье

О воспроизведении атмосферных явлений в египетских изображениях на плоскости, конечно, не может быть и речи. В египетском искусстве мы не находим признаков ни правильной передачи света и тени, ни верного распределения и сочетания красочных тонов. Каждая краска накладывалась на предназначенном для нее пространстве ровно, не смешиваясь с другими. Цвета, встречающиеся в природе, передавались только приблизительно. Мужчины-египтяне и лошади изображались красновато-коричневыми; мужчины-азиаты и египетские женщины – желтыми. Пестрые костюмы чужеземцев (сами египтяне предпочитали носить одежду из совершенно белой льняной ткани) воспроизводились со всем разнообразием своих цветов. Многие изображения богов роскошно иллюминировались желтой, красной, зеленой или синей красками, представляя, таким образом, целую символику колеров, недоступную, впрочем, нашему пониманию. Наконец, замечательно, что египетское искусство, на всех ступенях своего развития, с самой эпохи своего зарождения, оказывалось совершенно бессильным, когда требовалось выражать душевные движения в мимике; нравственные волнения оно изображало с помощью движений тела, причем лица имели одно и то же выражение, похожее на вынужденную улыбку.

Постепенное развитие всего египетского искусства следовало медленно за общим ходом человеческой культуры. Великие государственные перевороты вызывали время от времени вспышки художественного творчества, порождали новые идеи и новые образы; но и после испытанных им коренных преобразований это искусство оставалось целые тысячелетия застывшим в прежних тесных рамках; в медленном ходе художественного творчества египтян, закованного в тяжелые цепи древних традиций, отводивших в нем такое важное место лотосу и папирусу, нигде и никогда не находим мы признаков индивидуальности того или другого художника, с именем которого были бы связаны новые шаги в области искусства. Конечно, в истории Египта нет недостатка в именах художников. Мы находим там как гл

Что бы оставить комментарий войдите

Комментарии (0)