Решительные победы, одержанные греческой нацией над персидской мировой монархией в первые десятилетия V столетия до н. э., раз и навсегда обеспечили европейским народам обладание занятой ими частью света, и вслед за своими блестящими воинскими подвигами греки совершили великие деяния в области преобразования человеческого духа.

Уже более 100 лет греческое искусство в своем органическом развитии стремилось к одной великой цели. В пределах тех идеальных задач, которым служило искусство греков, данная цель состояла в овладении природой посредством возможно точной передачи ее форм и вместе с тем в очистке этих форм от всего случайного и выработке, таким образом, художественного стиля, соответствующего внутренней и внешней сущности каждой задачи. Вся тайна убедительной силы зрелого греческого искусства заключается именно в том, что оно всегда старалось объединять природу и стиль, а не ставить их рядом. К этой цели оно постепенно приближалось еще до персидских войн. Если последние шаги в том направлении были сделаны именно в момент национального воодушевления, ярко разгоревшегося после персидских войн, то это только послужило на пользу духовному содержанию искусства, и если в то время Афины решительно встали во главе движения как в области литературы и театрального искусства, так и в области образных искусств, то это было прежде всего естественным последствием политического первенства, выпавшего на долю города Афины Паллады благодаря его предводительству в победоносных битвах. Но не следует упускать из виду и другой причины этого главенства. "Варвары" Суз и Персеполя перед своим отступлением ни в одном городе не вели себя так жестоко, как в Афинах. Здания Акрополя превратились в развалины; даже в нижнем городе не осталось камня на камне, а то, что осталось от разрушенного персами, послужило Фемистоклу, победителю при Саламине, материалом для постройки укрепленных стен вокруг города и его гавани. Таким образом, новая эпоха задала Афинам обширные, величайшие архитектурные и художественные задачи. Величие этих задач усиливалось общественной важностью, их духовное значение усиливалось богатством средств, которыми могли располагать победители; иначе говоря, все обстоятельства сложились так, что благоприятствовали достижению аттическим искусством после персидских войн такого внутреннего величия и такого внешнего блеска, до каких оно никогда не доходило ни раньше, ни позже.

Наряду с аттическим искусством пелопоннесское по-прежнему выказывало свою своеобразную силу. Главными центрами искусства в Пелопоннесе были Аргос и Сикион, связанные между собой некоторыми преданиями; по сравнению с афинским монументальным и идеальным искусством чисто общественного характера их искусство было ограниченное в гражданском смысле, коренившееся в жизни отдельных личностей, искавшее и вырабатывавшее для себя незыблемые правила. Олимпия, главный укрепленный город Греции, могла гордиться не столько собственной художественной деятельностью, сколько количеством находившихся в ней произведений искусства. Что касается Спарты, то она была бедна в художественном отношении. Этот суровый по нравам город на берегу Эврота, выступивший соперником Афин в политической жизни и под конец даже одержавший над ними победу, казалось, после Гитиада утратил свое художественное значение. Даже после пелопоннесской войны (431-404 гг. до н. э.), доставившей Спарте на некоторое время политическое господство в Греции, Афины немедленно снова встали во главе художественного движения нового столетия. Аргос и Сикион в Пелопоннесе не оставляли своих прежних стремлений, и с ними сравнились разве только Фивы, главный город Беотии, во время своей кратковременной политической гегемонии (371-361 гг. до н. э.) достигший самостоятельного, хотя и кратковременного расцвета в области образных искусств.

Западные греки Сицилии и Южной Италии, так же как и восточные греки островов и Малой Азии, нисколько не уклонялись от участия в дальнейшем развитии греческого искусства, и, быть может, надо считать отнюдь не случайным то обстоятельство, что величайшие из греческих художников, главная деятельность которых происходила в эпоху самой пелопоннесской войны, были, за исключением скульптора Поликлета, живописцами из Малой Азии и Южной Италии.

Game: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play game200-летний период процветания греческого искусства можно разделить на этапы. Предварительный расцвет до известной степени совпадает с правлением в Афинах Кимона, изгнанного оттуда в 461 г. до н. э. Первый пышный расцвет был временем владычества Перикла, умершего в 429 г. Эпоха пелопоннесской войны не составляет особой главы в истории искусства, имея во многих отношениях характер переходный. Второй период расцвета начинается с IV столетия и, после смерти Александра Македонского (323 г. до н. э.), продолжается в течение жизни по меньшей мере одного поколения.

Game: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play game

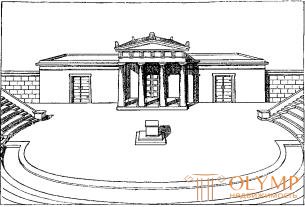

Рис. 306. Реставрация одного из древнейших греческих театров. По Дёрпфельду и Рейшу

В V в. зодчество, с произведениями которого создания ваяния и живописи были органически связаны или строго согласовались, оставалось у греков если не руководящим, то в полном смысле слова основным искусством. В развитии художественной стороны строительного дела, которая одна интересна для нас, теперь, как и прежде, стоит на первом плане храмозодчество. Однако мы, намереваясь держаться восходящего порядка, на этот раз начинаем свой обзор с гражданской архитектуры, в произведениях которой, впрочем, обнаруживается уже вся многосторонность, творческая сила и вдумчивость греческих зодчих. Места, предназначенные для всякого рода общественных торжеств, особенно показательны. Вначале это были естественные, лишь выровненные пространства под открытым небом. Только в течение веков превратились они в настоящие художественные постройки, удовлетворявшие возросшим требованиям защиты от непогоды, разных удобств, необходимых для помещения людей, и пышности убранства.

После исследований Дёрпфельда и Рейша наше понятие о греческом театре коренным образом изменилось. Теперь мы знаем, что возвышенные подмостки – принадлежность только римских театров, что в греческом театре актеры, равно как и хор, выступали на круглом "месте для пляски" (orchestra), в центре которого стоял жертвенник (thymele). Орхестру с трех сторон окружали места для зрителей. На четвертой стороне, напротив мест для зрителей, находился шатер (skene), из которого появлялись на плоской арене актеры. На рис. 306 – реставрация Дёрпфельда древнегреческого театра с видом на скену, являющуюся здесь уже постоянным сооружением. Места для зрителей, где это было возможно, устраивались на склоне горы для того, чтобы посетители театра могли стоять или сидеть одни выше других; такого устройства продолжали держаться и после того, как места для зрителей превратились в художественную, хотя все еще находившуюся под открытым небом постройку, в которой ряды сидений шли один выше другого и каждый верхний ряд был длиннее непосредственно лежавшего ниже его. Скена, перед которой вскоре появилась деревянная подвижная перегородка (proskenion) для навешивания на нее писанных красками декораций, постепенно развивалась в сооружение, украшенное полуколоннами и имевшее с обеих сторон по выступавшему вперед флигелю (paraskenion).

Game: Perform tasks and rest cool.1 people play!

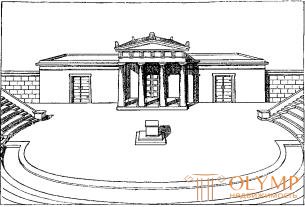

Play gameРис. 307. План олимпийского булевтерия. По Дёрпфельду

Из сохранившихся театров V столетия театр Диониса, на южном склоне акропольской горы в Афинах, первоначально был построен до персидских войн, но от него дошли до нас только остатки круглой орхестры, отрытые под фундаментом театра римской постройки. От других театров V в., каковы, например, театры в Сиракузах и Оропе, остались только высеченные в скале уступы, служившие местами для зрителей.

Game: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play gameБолее значительные остатки уцелели от зданий, предназначенных для общественных собраний и совещаний. Мы можем себе составить понятие о булевтериях, в некотором роде ратушах, с тех пор, как снова явился на свет булевтерий Олимпии (рис. 307). Он состоял из трех больших отдельных залов, которые с восточной стороны были соединены одним общим дорическим портиком. Средний зал был квадратным в плане. Северный и южный залы были длиннее среднего; их восточная, короткая сторона имела форму полукруга, а на западной передней стороне зал открывался портиком с пролетом и колоннами, поставленными между антами; по всей длине в середине каждого зала шел ряд колонн, разделявший его на два корабля. Северный зал, как заключил Дёрпфельд по капители одного из его антов, был построен в VI в., а южный, в котором дорические капители сходны с капителями Олимпийского храма Зевса, в V в. Средний зал и портик сооружены при позднейшей перестройке здания. Раскопки в Олимпии привели также к открытию плана одного из пританеев – государственных дворцов Греции, в которых помещался священный очаг Гестии. Полная перестройка в римскую эпоху, разумеется, погребла под собой первоначальное здание и перерезала его во многих направлениях. Видно, однако, что его форма была квадратной, по 100 греческих футов (один плефрон = 32,8 метра) в каждой стороне. По-видимому, в это здание вел портик с двумя колоннами. К квадратному залу, в котором, вероятно, и стоял алтарь Гестии, примыкали симметрично расположенные залы, галереи и дворы.

Во многих значительных городах существовали общественные здания для мирных бесед, "говорильни", как мы назвали бы их теперь, или лесхе, как называли их греки. Они были нередко украшены картинами, а по своей конструкции, наверное, походили на стои, которые служили и для прогулок, и для публичных чтений. Обычно они состояли из стены и двух рядов колонн перед ней, из которых наружный выходил на площадь или улицу. В Олимпии сохранились остатки дорической, украшенной живописью "stoa poikile" и находившейся позади галереи Эхо большой стои, которая в IV столетии замыкала собой восточную сторону Алтиса, священной акропольской твердыни. Греческие рынки также бывали нередко окружены портиками с колоннами. Такие же портики тянулись и позади театров. Сохранившиеся остатки этих двоякого рода портиков принадлежат почти исключительно позднейшим столетиям. Но, во всяком случае, они явились еще в V столетии вместе с искусственными, имевшими определенный, правильный план городскими гульбищами. После того как Фемистокл обнес стеной афинскую гавань Пирей, а Перикл соединил ее с городом длинными стенами, надо было перестроить сам Пирей, дабы превратить его в образцовое, правильно расположенное место прогулок. План этой перестройки был составлен Гипподамом Милетским, которым было распланировано также новое гульбище колониального города Фурий в Нижней Италии (в 441 г.), которое пересекалось по длине четырьмя, по ширине тремя улицами под прямыми углами. Третье главное гульбище, устроенное по плану Гипподама, находилось в городе Родосе (407 г.); оно опоясывало его гавань полукругом, как театральный зал.

Game: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play game

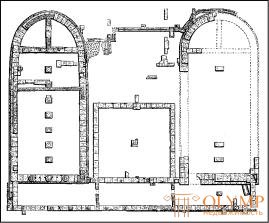

Рис. 308. Сокровищница сикионцев в Олимпии. По Дёрпфельду

Жилые дома на улицах таких "искусственных" городов имели общие разграничивавшие стены, но с лицевой стороны у них, как правило, не было художественно разработанных фасадов. В противоположность греческим храмам в жилом доме галереи с колоннами были всегда обращены не кнаружи, а вовнутрь; ни один дом, сколько-нибудь претендовавший на то, чтобы быть жилищем знатного человека, не обходился без внутреннего двора, обставленного колоннами. Но если, как это кажется вероятным по исследованиям Бие, позднейший греческий дом произошел по прямой линии от микенского царского дворца через развитие его двора и ослабление его значения как мегарона, то греческие дома классического V в. следует считать определенной промежуточной стадией этого преобразования жилищ.

Середину между гражданскими постройками и храмами занимают так называемые сокровищницы, которые воздвигались различными городами, как, например, в Дельфах и Олимпии. Мы уже ознакомились (см. рис. 254, 255) с древнейшими сооружениями этого рода в Олимпии; сокровищница сикионцев, которую можно было восстановить лучше всех других, относится, по Дёрпфельду, к середине V столетия (рис. 308). Она имела вид храма in antis, с простым портиком на двух дорических колоннах, стоявших между выступами продольных стен. Изящный, благородный по форме, но уже не очень скошенный профиль подушки капителей колонн этого здания указывает на время его сооружения.

Game: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play game

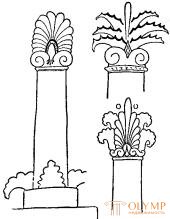

Рис. 309. Естественные прилистники аканфа. По Мейреру

Рис. 310. Естественные прицветники аканфа. По Мейреру

Game: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play gameGame: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play game

Рис. 311. Воспроизведения аканфа в греческой росписи ваз и на надгробных стелах. По Мейреру

Рис. 312. Декоративностилизованный прицветник аканфа в Эрехтейоне. По Мейреру

Рис. 313. Египетская чашевидная капитель времен Нового царства. По Дурму

Рис. 314. Коринфская капитель храма Аполлона в Фигалии. По Дурму

Game: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play game

Рис. 315. Развитая коринфская капитель из Эпидавра. По Мейреру

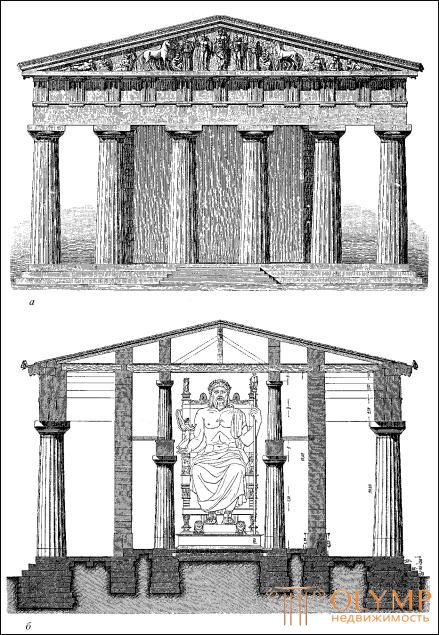

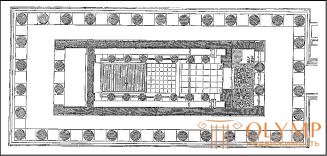

Первым большим храмом, воздвигнутым в Греции после персидских войн и законченным в духе нового времени, был дорический храм Зевса в Олимпии (рис. 316 и 317). Развалины этого храма и его описание Павсанием дают нам возможность довольно ясно представить себе все его былое великолепие. Он имеет для нас особенно важное значение как типичный дорический храм первой цветущей поры греческого искусства. Строителем Олимпийского храма считают Либона из Элиды, художника местного в противоположность другим, работавшим в Олимпии.

Game: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play gameПронаос и описфодом имели по 2 колонны между антами и открывались в окружавшую храм галерею, в которой на коротких сторонах было 6, а на длинных 13 колонн. В довольно сильной утонченности колонн и в ширине их абак выказывается еще остаток архаизма; подушки капителей высоки, но мягкой и чистой формы. Принадлежность этого храма эпохе предварительного расцвета греческого искусства выражается больше в его скульптурных украшениях, о которых мы будем говорить впоследствии, чем в его архитектурных формах. Рядом с ним, как пелопоннесским сооружением последней четверти V столетия, должен быть поставлен перестроенный в дорическом стиле первоначальныйхрам Геры в Аргосе, который был воздвигнут после большого пожара в 423 г. архитектором-аргосцем Эвполемом по тому же плану, но, как показали раскопки, с более изящными формами отдельных частей.

Game: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play game

Game: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play game

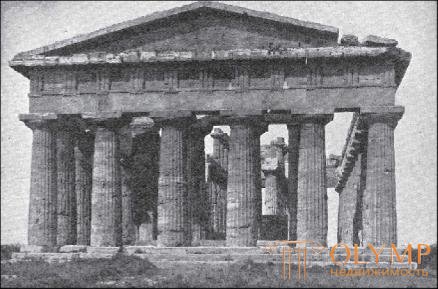

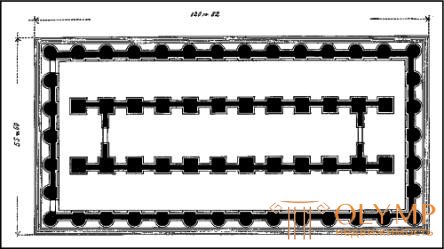

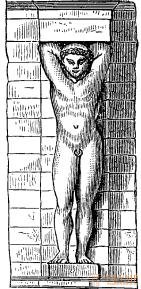

Целый ряд дорических храмов Южной Италии и Сицилии довольно схожи по формам с вышеупомянутыми. Из них укажем, прежде всего, на храм Посейдона в Пестуме (Посейдонию; рис. 318), который, во всяком случае, если даже придавать значение мнению Кольдевея и Пухштейна, считающих, что он сооружен позже афинского Парфенона, был воздвигнут уже после персидских войн. Храм этот имел 6 колонн в коротких и 14 в длинных сторонах, а внутри был разделен на 3 нефа двумя рядами колонн, над которыми находилось по второму ряду. Это единственный из храмов древнего мира, от которого сохранились верхние ярусы колонн. Выветрившийся известняк, из которого он построен, от времени лишившийся своей раскрашенной штукатурки; характер мрачной силы тесно расставленных колонн с 24 каннелюрами каждая; массивность его капителей, еще отличающихся большим выносом вперед, и венчающего карниза; простота и ясность распределения тяжести – все сообщает этому храму своеобразное величие. Большой храм Зевса в Акраганте (Агридженто; рис. 319) дает нам наглядное представление о том, что греки называли псевдопериптером. Он окружен не колоннадой, как периптерические храмы, а массивными полуколоннами, прислоненными к стенам целлы со всех четырех ее сторон, по 7 в каждой из коротких сторон и по 14 в каждой из длинных, с промежутками достаточной величины для того, чтобы в них мог поместиться взрослый человек. Крышу храма подпирали изнутри солидные пилястры с приставленными к ним нагими мужскими фигурами – атлантами или теламонами (рис. 320). Один из таких атлантов, высотой около 8 метров, в формах которого выказывается зрелый архаизм, поставлен снова на свое прежнее место. Из дорических храмов в Акраганте надо отметить храм Юноны Лацинии и храм Конкордии: они имеют по 6 колонн в коротких и по 13 в длинных сторонах. Храм Конкордии и неоконченный храм на краю ложбины в Сегесте принадлежат к числу наиболее сохранившихся древних святилищ. Храм Афины на острове Ортигии, в Сиракузах, имевший по 6 колонн на коротких и по 14 на длинных сторонах, может считаться одним их памятников вполне выработанного дорического стиля; колонны его сильно утончены и имеют по 20 каннелюр. В Селинунте к V в. относятся храмы обоих южных холмов; храм Геры Е на восточном холме, судя по стилю скульптуры его метопов, должно признать ровесником храма Зевса в Олимпии.

Рис. 318. Храм Посейдона в Пестуме. С фотографии Зоммера

Game: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play game

Game: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play game

На ионическом берегу Малой Азии вскоре после персидских войн также началась кипучая строительная деятельность. Большой ионический храм Артемиды в Эфесе (см. рис. 227), пощаженный персами, был в эту эпоху закончен в своем первоначальном виде архитектором Пэонием и руководителем работ Деметрием. Большой ионический храм дидимского Аполлона в Милете, разрушенный персами, пришлось сооружать снова. Эту постройку производил тот же Пэоний при помощи Дафниса, управлявшего работами. Однако большая часть архитектурных остатков этого огромного блестящего храма, имевшего вокруг себя двойную колоннаду, а следовательно, принадлежавшего к диптерам, носит на себе характер послеалександровского времени. По-видимому, здание это осталось недостроенным. Из прочих ионических сооружений можно указать на Памятник нереид в Ксанфе, в Ликии, хотя о времени его постройки идут еще споры. Насколько можно судить по развалинам, это был небольшой храм, стоявший на высоком фундаменте, с четырьмя широко расставленными ионическими колоннами на коротких сторонах и с шестью на длинных. В антаблементе его не имелось фриза, так что тут, как и в Ассосе, один лишь архитрав, украшенный пластическими изображениями, отделял колонны от дентикульного карниза. От Памятника нереид в Ксанфе сохранился только голый фундамент. Его богатые скульптурные украшения находятся в Лондоне, в Британском музее.

Рис. 320. Атлант из храма Зевса в Акраганте. По Михаэлису-Шпрингеру

Game: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play gameGame: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play game

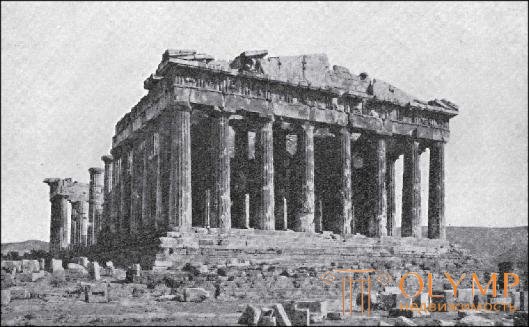

Рис. 321. Развалины афинского Парфенона. С фотографии

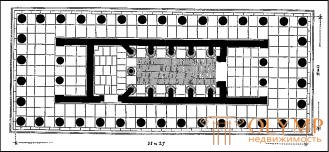

Рис. 322. План храма Аполлона близ Фигалии, в Аркадии. По Дурму

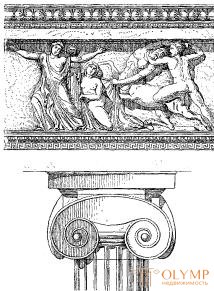

Рис. 323. Капитель колонн и фриз храма Аполлона близ Фигалии, в Аркадии. По Дурму

Game: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play gameGame: Perform tasks and rest cool.1 people play!

Play game

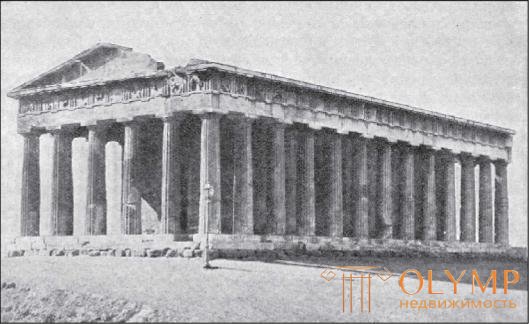

Рис. 324. Храм на Рыночной площади в Афинах (Фезейон). С фотографии

К древнейшим дорическим храмам второй половины V столетия в Аттике принадлежат кроме рассмотренных нами храм Немезиды в Рамне, храм Афины на предгорье Суния и сооруженный из пентелийского мрамора храм на Рыночном холме в Афинах, который памятен всякому, кто его видел, как сохранившийся лучше всех других греческих храмов (рис. 324). Первоначальное название его храмом Тесея (Фезейон) оказалось неосновательным; предположение, будто он был посвящен Гефесту, также вызвало возражения, хотя Зауер в своем сочинении и отстаивал это мнение. По своей конструкции это здание с окружной галереей, имеющей 6 колонн в коротких сторонах и 13 в длинных, не представляет ничего особенного, если не считать большей против обыкновенного глубины передней стороны окружной галере

Что бы оставить комментарий войдите

Комментарии (0)