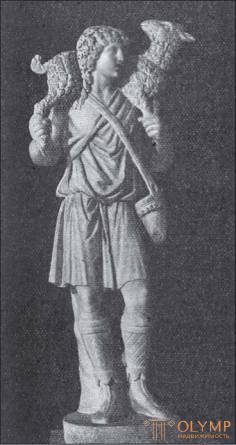

Античное классическое искусство достигло в пластике своей наивысшей выразительности. Но чем больше прелести было в скульптурах многобожия, тем старательнее избегали христиане первых веков олицетворять своего Бога в статуях. То обстоятельство, что император Александр Север поставил в своем домашнем святилище (ларарии) скульптурные изображения Авраама и Христа рядом с изваянием Орфея, разумеется, нисколько не противоречит только что сказанному. Христианской круглой пластике уже потому было легко заменить Спасителя Добрым Пастырем, что художественный мотив человека, несущего на плечах барана, теленка и т. п., был не чужд классической скульптуре. Достаточно вспомнить хотя бы Гермеса с овном на плечах, произведение Каламиса (см. т. 1, греческая скульптура), а из сохранившихся до нашего времени — такие статуи, как «Мосхофор» Акропольского музея в Афинах (см. т. 1, рис. 290). Из дошедших до нас скульптурных изображений Доброго Пастыря древнейшим, и притом лучше всех других сохранившимся, надо признать небольшую мраморную статую Латеранского музея (рис. 7). Юный длиннокудрый пастух, благородно очерченная голова которого повернута в профиль, одет в короткую безрукавную тунику (экзомиду), оставляющую правое плечо обнаженным. В правой руке он держит задние, в левой — передние ноги овцы, лежащей у него на плечах. Хорошая работа этой изящной статуэтки заставляет отнести ее к первым десятилетиям III в.

Рис. 7. Добрый Пастырь. Мраморная статуэтка. С фотографии Алинари

Рис. 8. Саркофаг Ионы. С фотографии Алинари

Мы видим, что древнехристианская и живопись, и пластика воспроизводили довольно ограниченное число библейских сюжетов; ввиду этого богословская школа археологов учит, что в первые века христианства единственным критерием для выбора сюжетов была возможность их символического толкования. При этом обычно пророческий смысл ветхозаветных событий, какова, например, история Ионы, обобщается и на все остальные. Впрочем, тогда как одни из ученых этой школы приписывали каждой библейской композиции целый ряд самых разнообразных иносказательных значений, другие, во главе которых стоял Виктор Шульце, будучи сторонниками так называемой сепулькральной теории, видят повсюду указание на смерть и воскрешение из мертвых. Эта теория прекрасно согласуется с высказанной впервые великим французским ученым Эдмоном Ле-Бланом и развитой дальше Эж. Мюнцем и Ф.-Кс. Краусом интересной мыслью, что библейские композиции катакомбной живописи и саркофагов представляют иллюстрации к отдельным прошениям похоронных молитв, в которых мы встречаем те же примеры избавления рукой Промысла, чередующиеся вдобавок в той же последовательности («Спаси, Господи, душу раба твоего, как Ты спас Ноя от потопа… как ты спас Иону из чрева китова… как Ты спас Исаака от руки Авраама… как Ты спас Сусанну от ложного обвинения» и т. д.). Однако нельзя доказать, что эти прошения включены в молитвы раньше, чем соответствующие сцены стали изображаться на стенах катакомб; во всяком случае, есть несколько древнехристианских библейских композиций, каково, например, «Поклонение волхвов», которым нельзя приписать подобного происхождения. В действительности, за исключением умышленно пропущенных Страстей Христовых, мы находим воспроизведенными почти все те эпизоды Священной истории, которые на каждого из нас еще в школьные годы производили глубокое впечатление. Поэтому мы не можем согласиться с мнением, будто благочестивые библейские рассказы облекались в видимые формы и краски не ради них самих. Справедливо лишь, что искусство первых веков христианства еще не помышляло о воспроизведении всех главных событий библейской истории в последовательности времени и систематическом порядке; мы также не станем отрицать, что при выборе сцен, с одной стороны, принимался в соображение параллелизм между Ветхим Заветом и Новым Заветом, а с другой — оказывалось предпочтение сюжетам, наиболее поучительным с христианской точки зрения. Лишь сцены Страстей Господних и мучения были изгнаны из этих мест вечного покоя.

Во всяком случае, скромные христианские мастера эпохи гонений, окрыленные верой, умели, при самых незначительных средствах, поразительно хорошо справляться с поставленными им задачами. Семена христианского искусства были не только посеяны, но и пустили ростки; лишь только взошло солнце веротерпимости над этим искусством, оно должно было, — конечно, не поднимаясь выше художественного уровня эпохи упадка, — принести блестящие в своем роде плоды.

Что бы оставить комментарий войдите

Комментарии (0)