Остатки произведений ассирийского искусства, разрушенных и погребенных вследствие внезапных катастроф, в течение двух тысячелетий покоились непробудным сном под лишенными всякой растительности холмами мусора, и лишь во второй половине XIX в. явились на свет благодаря дорого стоившим раскопкам французов и англичан. В Ашшуре (Калех-Шергате), родине первобытного бога того же имени и северных семитов, получивших от нее название ассирийцев, находившейся на правом берегу Тигра, открыты отдельные остатки памятников древнеассирийского искусства. Гораздо плодотворнее были результаты раскопок Ниневии, позднейшей столицы Ассирии, лежавшей на левом берегу Верхнего Тигра, любимого города великой богини Иштар. В самой Ниневии, на развалинах которой ныне стоят напротив города Моссула местечки Куюнджик и Неби-Юнус, в Калахе (нынешнем Нимруде), к югу от Ниневии, и в Имгур-Беле, нынешнем Балавате, к востоку от Ниневии, англичане А. Г. Лайярд, В. Кеннет Лофтус, Гормузд Рассам и Георг Смит сделали великие, крайне важные открытия, главные результаты которых поступили в Британский музей, в Лондоне. В Дур-Шаррукине (Хорсабаде), к северу от Ниневии, раскопки производили французы Ботта и Фландин, Плас и Тома, поэтому произведения искусства, найденные там, находятся в Луврском музее, в Париже.

Рис. 163. Межевой столб Навуходоносора. С фотографии Томпсона

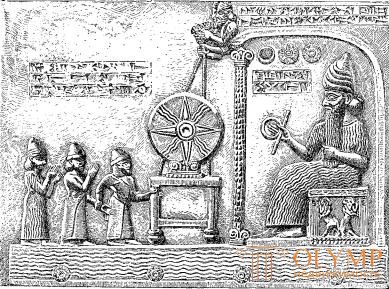

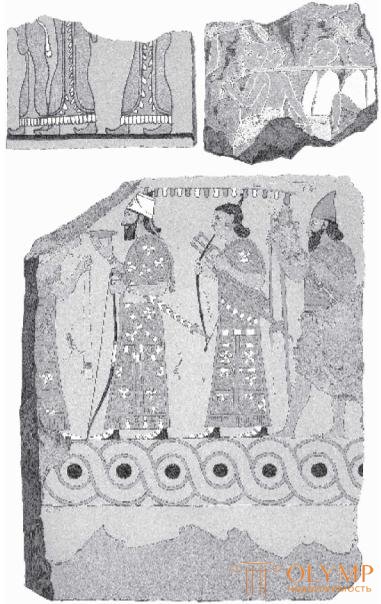

Рис. 164. Поклонение богу солнца. Рельеф. По Перро и Шипье

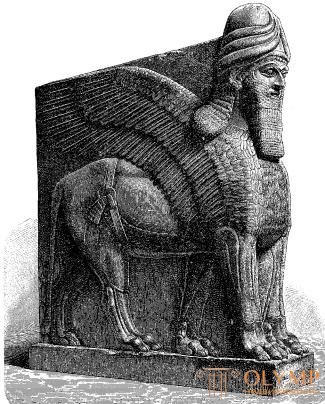

Ассирийцы, некогда населявшие означенные места, сильные и мускулистые, любители войны и охоты, влили новую струю в дряхлевшее месопотамское искусство IX-VII столетий до н. э., и хотя эта струя не отличалась большой чистотой, но все же была и более сильной, и более живой и свежей. Конечно, ассирийцы сознавали себя плотью и кровью вавилонян, которым были обязаны как религией, государственными учреждениями, наукой и литературой, так и основными чертами искусства; но они не гнушались заимствовать некоторые отдельные формы орнаментики также и у своих дальних родственников, египтян. Но уже сам факт дальнейшего развития искусства на берегах Тигра в эпоху наибольшего процветания Ассирийского государства, продолжавшуюся четверть тысячелетия (884-626 до н. э.), доказывает, что северные месопотамцы сознательно шли собственным путем; действительно, произведения ассирийского искусства занимают среди подобных произведений, оставшихся от всех народов земного шара, совершенно отдельное положение, вследствие чего нельзя назвать ассирийцев подражателями в нарицательном смысле этого слова. Так, например, крылатые львы и бескрылые быки с человеческими головами, стоявшие в виде горельефных колоссов на страже при входах в ассирийские дворцы, по своим мифологическому характеру и значению могли быть и вавилонского происхождения. Но если бы употребление их, как символов и декоративных фигур, было у вавилонян столь же распространено, как у ассирийцев, то они были бы открыты не на одной только ассирийской почве. Известняковые или алебастровые плиты с рельефными изображениями различных эпизодов из жизни царя, приставленные одна возле другой и тянувшиеся рядами по нижней части стен на дворах, в проходах и в залах дворцов ассирийских государей, нагляднее всего свидетельствуют о национально ассирийском дальнейшем развитии месопотамского искусства, хотя и не подлежит сомнению, что стиль этих рельефов образовался в Вавилоне.

Game: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play gameGame: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play game

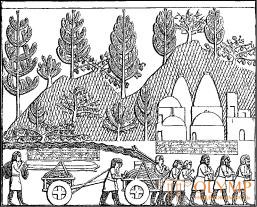

Рис. 165. Рельеф из дворца Синахериба в Куюнджике. По Лайярду (II, табл. 17)

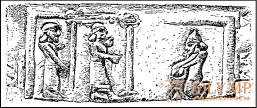

Рис. 166. Бронзовый рельеф из Балавата. По Перро и Шипье

Каменные колонны, насколько можно судить по немногим сохранившимся от них обломкам, применялись при постройке ассирийских дворцов только в указанных выше побочных местах или же как украшения наружной поверхности стен. Однако изображение внутри дома на одном бронзовом рельефе, найденном в Балавате (рис. 166), точно так же как бронзовая оболочка деревянной колонны, обнаруженная Пласом на одном из дворов в Хорсабаде, и, наконец, надписи, разобранные Мейсснером и Ростом, из которых одна гласит, что Синахериб приказал подпереть колоннами потолок в одном помещении нижнего этажа, показывают, что ассирийцам не были чужды деревянные колонны как подпоры. Во всяком случае, колонны в Ассирии исполняли свое назначение лучше в тех, похожих на шатры, легких небольших храмах (aediculae, павильонах, киосках), которые в ней, как и в Египте, существовали наряду с массивными сооружениями, известными нам преимущественно по изображениям на плитах с рельефами, чем в монументальных зданиях.

Рис. 167. Ассирийский рельеф из Нимруда. По Лайярду (I, табл. 30)

Game: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play game

Рис. 169. Ассирийский крылатый сфинкс. Подставка под колонной. По Лайярду (I, табл. 93)

Game: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play game

Рис. 168. Капитель в виде приплюснутого шара из Хорсабада. По Перро и Шипье

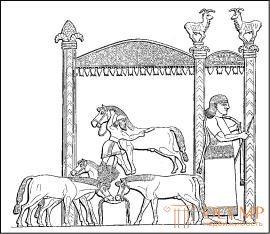

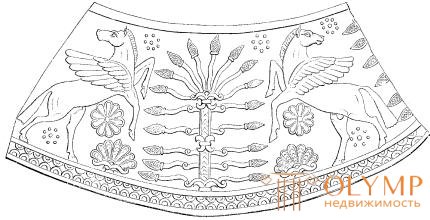

Итак, по части главных ассирийских орнаментальных мотивов мы уже ознакомились с двух- или трехступенчатыми зубцами, появляющимися также в виде рядов, и с венцами циркульных дуг, которые имели самое разнообразное применение. Из геометрических фигур встречается, кроме того, простая стена перекрещивающихся линий, а для оживления длинных полос особенно часто употреблялся мотив стропил Л. Из мотивов чисто технического происхождения коренной принадлежностью Месопотамии были лента и плетение, которые мы уже видели в Древней Халдее (ср. рис. 154). Кроме того, в месопотамской орнаментике важную роль играли сказочные крылатые животные, иногда крылатые быки и кони (рис. 170) или животные в естественном виде, изображенные то стоящими одно против другого, как в гербах, то борющимися между собой, то образующими собой длинные ряды. Не то было с мотивами растительного царства. К представлению о розетке и здесь относят орнаментные фигуры различного происхождения. Зубчатые звезды и концентрические круги, иногда окаймленные небольшими круглыми возвышеньицами, какие мы уже видели в Древней Халдее, принадлежат к числу астрономических мотивов. Наиболее употребительная в Ассирии розетка, заимствованная из растительного царства, имеет вид звездчатого цветка, если смотреть на него сверху, вроде обыкновенного подсолнечника или маргаритки. На одном ассирийском рельефе позднейшего времени мы видим отчетливое ее изображение в виде цветка на длинном стебле (ср. рис. 189). Древнейшая из сохранившихся месопотамских розеток помещена на тиаре царя Мардук-надин-ахи, или Навуходоносора I, XII столетия до н. э. (ср. рис. 164). Во всяком случае, в орнаментации египетских потолков она встречается еще раньше. Но образец для этого мотива настолько под руками у всех и каждого, что подобный орнамент мог быть изобретен как в Египте, так и в Месопотамии вполне самостоятельно. Не нужно, однако, смешивать розетку с четырехлиственником и трехлиственником. Наряду с розеткой, заимствованной из царства растений, в ассирийской орнаментике видную роль играет пальметта, опахало из расправленных листьев. Как правило, ее отдельные листья украшены полосками и выходят все вместе из подобия цветочной чашечки с небольшими завитками, напоминающей собой подобные же египетские фигуры. Книзу стебли продолжаются в виде дугообразно извитых лент, на которых расположен ряд отдельных пальметт. Иногда в таких рядах пальметта чередуется с фигурами животных, иногда же фигура животного изображается на ее верхушке. Делафуа и Гудиейр едва ли правы, сводя эту ассирийскую пальметту, на которую, правда, впоследствии персы смотрели как на силуэт настоящей пальмовой верхушки, к так называемой египетской пальметте; это тем менее вероятно, что в древнехалдейском периоде ее присутствие нигде не удалось открыть. Во всяком случае, ассирийцы создали в качестве излюбленного орнамента, наряду с розеткой, собственную пальметту с весьма характерным схематическим очертанием. Среди розеток и пальметт, равно как и независимо от них, иногда встречается фигура на длинном стебле, кверху заостренная, подобная почке или плоду, которую – может быть, совершенно ошибочно – называли кедровой шишкой, и другая фигура, круглая, посредине со светлыми полосками на темном фоне, увенчанная наверху тремя листочками, имеющая вид тоже почки или плода и называемая, вероятно также неправильно, гранатовым яблоком (рис. 171). Очевидно, обе эти фигуры не имеют ничего общего с египетским лотосом, хотя, как мы увидим ниже, этот последний в свое время действительно входил в ассирийскую орнаментику и без всякой переделки, в виде цветка или цветочных бутонов, попеременно применялся в рядах орнаментов. Нельзя отрицать, что собственно ассирийская растительная орнаментика схожа с египетской; но уже манера сопоставления вышеозначенных форм с лентообразными и плетениевидными мотивами, с одной стороны, и с фигурами из царства животных – с другой, имеет вполне ассирийский характер, и никто, в отношении общего впечатления, не смешает ассирийского орнамента с египетским. Из числа символических орнаментов Ассирии крылатый солнечный диск действительно заимствован из Египта. Но изображение на этом диске божества в образе бородатого мужа – уже опять чисто месопотамского происхождения (рис. 172). Равным образом азиатского происхождения священное дерево – роскошное соединение вышеозначенных пальметт и так называемых кедровых мотивов, комбинированных различным образом (см. рис. 170 и 172). Смысл этого изображения не выяснен; но так как с обеих его сторон были, в геральдическом стиле, помещены крылатые духи, фигуры людей или зверей, то, по всей вероятности, оно имело какое-либо религиозное значение.

Game: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play gameРис. 171. Ассирийский орнамент с плетением и гранатовыми яблоками. По Перро и Шипье

Вышивки, которыми украшены одежды, изображенные на каменных рельефах, дают нам весьма наглядное общее представление обо всех этих мотивах и в то же время – ясное понятие о столь же высоком состоянии вышивания в ассирийских художественно-ремесленных производствах, как и в Вавилоне в XII в. до н. э. Напротив того, художественное гончарное производство, по-видимому, никогда не играло важной роли в Ассирии. Орнаментика ассирийских сосудов – простая геометрическая; однако Лайярд описал осколки глиняного сосуда, составляющего исключение из этого правила и украшенного чисто ассирийскими орнаментами, а именно полосами плетения, пальметтами, гранатовыми яблоками.

Game: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play game

Рис. 172. Крылатый диск солнца с ассирийским божеством. По Лайярду (I, табл. 163)

Роскошные сосуды изготовлялись преимущественно из бронзы и украшались гравировкой, позолотой, золотой и серебряной выкладкой в виде концентрических кругов, и нигде так ясно, как на сосудах этого рода, не наблюдается борьба азиатских мотивов с проникшими потом из Египта.

Переработка ассирийцами различных чужих элементов их орнаментики в одно ясное сильное целое, очевидно, была художественным делом самого этого народа. Но до величайшего совершенства он дошел в общем декоративном убранстве ворот, коридоров, дворов и залов своих царских дворцов, где не оставалось ничего не украшенным и, по всей вероятности, не иллюминированным. Деревянные ворота и двери часто были обиты чеканной бронзой. Вообще, по заявлениям древних авторов, обшивка металлическими листами играла большую роль в украшении стен, нежели об этом можно судить по сохранившимся памятникам. Стены, сложенные из глины и просушенного на солнце кирпича, несмотря на свою толщину, были недостаточно прочны для того, чтобы выносить на верхних своих частях облицовку металлом или камнем. Облицовка состояла здесь или из глазурованного кирпича, из которого составлялись картины и большие надписи, или из штукатурки, расписанной красками. Только внизу, у самого пола, можно было отделывать стены плитами известняка или алебастра с раскрашенными рельефными изображениями, составляющими гордость ассирийского искусства. Близость гор давала ассирийцам, в прямую противоположность с вавилонянами, возможность добывать плиты. Этот материал обусловливал развитие местного искусства. Большие каменные рельефные изваяния исторического содержания имели у ассирийцев чисто национальный характер, и по ним-то, главным образом, мы можем проследить ход развития ассирийского искусства.

Письменные источники дают лишь скудное понятие о произведениях ассирийского искусства за время между 1300 и 900 гг. до н. э.; сохранившиеся же от этой эпохи памятники ассирийского искусства и еще более скудное. Мы знаем, что еще Салманасар I (около 1300 г. до н. э.), наряду с Ашшуром и Ниневией, основал третью столицу царства, Калах, и соорудил террасообразный храм; по всей вероятности, остатки этого храма дошли до нас в развалинах кирпичных, обложенных каменными плитами стен, которые были открыты Лайярдом в Нимруде. Нам известно также, что Тиглатпаласар I, "первый из великих ассирийских завоевателей", как называет его Эд. Мейер, воздвиг в древнем Ашшуре несколько храмов и восстановил другие (около 1100 г. до н. э.); плохой рисунок Роулинсона знакомит нас с его изображением на выветрившемся рельефе, сохранившемся рядом с надписью на скале близ истоков Тигра. Мы знаем, что сын Тиглатпаласара, Ашшурбелкала, соорудил себе дворец в Ниневии; имя его надписано на торсе дурно выполненной в отношении пропорциональности нагой женской фигуры, Британский музей, которая, как таковая, является совершенно исключительной среди ассирийских изваяний. Наконец, нам сообщают, что в IX столетии до н. э. ассирийские наместники управляли нижней долиной Хаборы; и действительно, Лайярд нашел здесь, в Арбане, остатки древнего ассирийского дворца, четырех крылатых быков с человеческими головами, льва с открытой пастью и профильное изображение воина слегка выпуклой работы. В этих произведениях особенно характерно тщательное, мелочное исполнение волос, заплетенных в небольшие одинаковые пучки.

Game: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play gameGame: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play game

Рис. 173. Крылатый лев из дворца Ашшурнасирпала. С фотографии Манселля

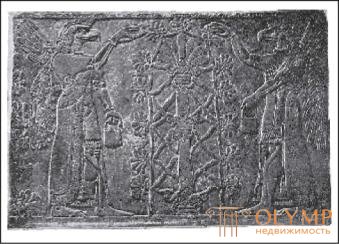

Собственно рельефы залов северо-западного дворца знакомят нас со всем содержанием и языком форм ассирийского искусства. Колоссальные духи в образе крылатых людей стоят охранителями царя, которому прислуживают евнухи. Орлиноголовые боги поклоняются священному дереву (рис. 174). Длинные стороны главного зала были украшены двумя расположенными один над другим и разделенными полосой с надписью рядами изображений жизни и деяний монарха. Мы видим его здесь едущим на охотничьей колеснице и убивающим диких зверей (рис. 175), совершающим возлияние в честь богов по случаю удачной охоты на льва или дикого быка, проводящим жизнь в тесном общении с крылатыми небожителями, которые изображены с головным убором, украшенным рогами, или с орлиными головами. Видим, как царь, стоя на своей боевой колеснице, сражается под валами неприятельской крепости, как переправляется через реку в сопровождении воинов, плывущих при помощи надутых пузырей, как победоносно возвращается домой, встречаемый музыкантами.

Рис. 174. Священное дерево и божества с орлиной головой. Ассирийский рельеф. С фотографии Манселля

Game: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play gameGame: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play game

Рис. 175. Охота на льва. Нимрудский рельеф. С фотографии Манселля

Рис. 176. Статуя Ашшурнасирпала. С фотографии Манселля

Замечательна широкая полоса клинообразных надписей, тянущаяся вдоль всех четырех стен, всегда на равной высоте, по всем залам дворца Ашшурнасирпала, в том числе по залам, украшенным изображениями больших фигур, где она проходит через эти последние поперек их туловища. Поясняя содержание изображений рассказами о деяниях царя, она не составляет органически целого с отдельными пересекаемыми ею изображениями, но тем не менее до известной степени увеличивает их декоративную связь между собой.

Game: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play gameGame: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play game

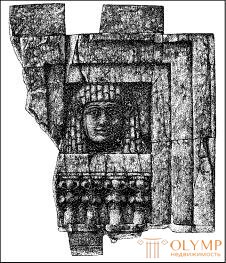

Рис. 177. Резьба по слоновой кости. Фрагмент. С фотографии Манселля

Живопись по штукатурке в верхних частях стен дворца Ашшурнасирпала до некоторой степени побледнела и стерлась после того, как была открыта. По словам Лайярда, то были изящные цветные орнаменты ярких красных и голубых тонов. Фигуры найдены в живописи только на глазурованных кирпичах: сохранились обломки больших картин на кирпиче с такими маленькими фигурами, что каждый кирпич заключает в себе целые фигуры. На единственном обломке, который был найден несомненно в нимрудском северо-западном дворце, все фигуры без голов (рис. 178, а). В противоположность позднейшим изображениям этого рода, мы видим здесь на желтом фоне обведенные черным контуром зеленые драпировки с белой обшивкой. Орнаментным мотивам на кирпиче соответствуют украшения, вышитые на одеждах царя и его вельмож, особенно роскошные и разнообразные на рельефных плитах, сохранившихся в северо-западном дворце. Вся древнейшая орнаментика ассириян с ее мотивами, взятыми из животного и растительного царств, с ее расположением рядами и в геральдическом стиле, здесь перед нами в самом изящном исполнении. Однако египетский цветок лотоса еще отсутствует; бронзовые сосуды с египетскими мотивами орнаментации, найденные в этом дворце, попали в него, очевидно, лишь впоследствии.

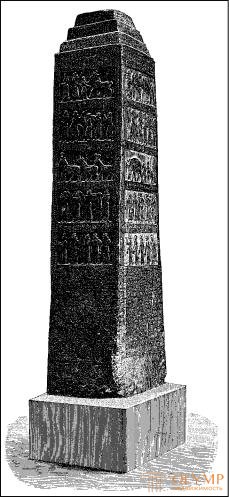

Сын Ашшурнасирпала, Салманасар II (860-824 гг. до н. э.), построил центральный дворец в Нимруде (Калахе) и расширил начатые еще при его отце постройки в Имгурбеле (Балавате). Важнейшие из пластических произведений, относящихся ко времени царствования этого государя, находятся в Британском музее; это, во-первых, так называемый черный обелиск, на всех четырех гранях которого помещены в пять рядов, один за другим, изображения царей, данников ассирийского государя, с их слонами и верблюдами (рис. 179); во-вторых, найденная в Ашшуре (Калех-Шергате) базальтовая, утратившая голову фигура царя в сидячем положении и, в-третьих, большая часть знаменитых бронзовых пластин, служивших облицовкой ворот в Балавате, с изображениями походов царя. Стиль этих произведений отличается уже более мягкими, более расплывчатыми контурами и несколько более отчетливым задним планом в сравнении с тем, какой мы находим в северо-западном дворце. Сидящая фигура царя производит впечатление слабого подражания такой же царской статуи из Телло (ср. рис. 156).

Game: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play game

Game: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play gameРис. 178. Ассирийские изразцы с цветными изображениями. По Лайарду

Рис. 179. Черный обелиск Салманасара II. С фотографии Манселля

В центральном дворце Салманасара II в Нимруде найден также один из совершеннейших образцов ассирийской живописи на глазурованном кирпиче (см. рис. 178, в). На одном и том же кирпиче изображены в полный рост царь и сопровождающие его евнух и воин; царь держит в правой руке чашу, из которой делает возлияние в честь находящейся перед ним фигуры, сохранившейся лишь наполовину. Контуры – еще черные, но уже едва заметны. Выцветшие краски костюмов – белая, темно-желтая и серовато-желтая; фон – светло-желтый. Фигуры – более стройны, чем на современных этой живописи рельефах; в руках и ногах преувеличенной мускулатуры незаметно. Из юго-восточных развалин Калаха, относящихся, вероятно, ко времени царствования Рамманирариса III (811-732), добыты многочисленные фрагменты живописи на кирпиче, хранящиеся в Британском музее; от более древних памятников этого рода они отличаются белым цветом контуров (см. рис. 178, б).

Этими контурами здесь очерчены, без обозначения мускулатуры, поразительно стройные светло-желтые и светло-синие фигуры на зеленоватом или желтоватом фоне.

Дворец Тиглатпаласара III Узурпатора (745-727), в Калахе, был разрушен его преемником. Впоследствии Асархаддон употребил рельефы из залов этого дворца для своей новой постройки. К их числу, по всей вероятности, принадлежат изображения, изданные Лайярдом (Mon. I, с. 63-67), – шествие со взятыми в добычу изваяниями богов, которых несут на плечах два человека.

Game: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play game

Game: Perform tasks and rest cool.8 people play!

Play gameРис. 180. Реставрация Хорсабадского храма. По Тома

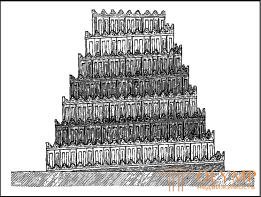

При Саргонидах произошел новый расцвет ассирийского искусства. Тотчас же по вступлении своем на вавилонский престол основатель этой династии, Саргон (722-705), начавший с 709 г. до н. э. именоваться Саргоном II, соорудил себе в местности нынешнего Хорсабада, на склоне горы, крепость Дур-Шаррукин, на западной стене которой возвышался его гордый, исполинский, увенчанный зубцами дворец. Перро называл Дур-Шаррукин "Версалем этого ассирийского Людовика XIV". На дворцовой террасе, к юго-западу от царского замка, рядом с ним возвышался храм, устроенный в виде уступов; вероятно, он состоял первоначально из семи этажей, последовательно уменьшавшихся с приближением кверху; из них сохранилось лишь четыре. Наружная поверхность стен этих массивных этажей была разбита на части углубленными полями уступчатого профиля и покрыта штукатуркой, окрашенной на первом этаже в белый, на втором в черный, на третьем в красный, на четвертом снова в белый цвет (бы

Что бы оставить комментарий войдите

Комментарии (0)