Начиная говорить о доисторическом искусстве севера Европы, мы должны от обзора высоких, свободных и зрелых созданий искусства вернуться еще раз к рассмотрению произведений гораздо менее совершенных и примитивных. Классическое место первой железной эпохи к северу от Альп – гальштатский могильник в Юго-Западной Австрии, раскопанный в 1850-х гг. и описанный Фр. фон Сакеном. Для обозначения всей культуры первой железной эпохи Центральной Европы вошел в употребление термин "гальштатская эпоха", или, вернее, "гальштатская культура". Позднейшая в сравнении с ней бронзовая эпоха севера в большей своей части продолжалась параллельно с более древней гальштатской культурой. Железо, принесшее с собой язык форм ранее созревшего юга, уже распространилось в восточных альпийских странах в то время, как собственно север Европы еще обходился без этого металла. Тогда как в древнейшую гальштатскую эпоху (700-500 гг. до н. э.) южное влияние шло, по-видимому, скорее с Балканского, чем с Апеннинского полуострова, позднейшая гальштатская культура (500-300 гг. до н. э.) находилась в зависимости от современного ей и более древнего итальянского искусства. Гёрнес называл это влияние искусства Италии на более юную гальштатскую культуру "первым мировым действием итальянского искусства". Различают два пояса гальштатской культуры – южный и северный. Южный пояс, в котором ее носителями считаются иллирийские племена, родственные венедам Верхней Италии, охватывает собой пространство от Адриатического моря до Средней Штирии; северный, в котором культуру распространяли, как предполагают, кельтские племена, простирается до Дуная, охватывает Богемию и Силезию, идет вверх по Дунаю на запад, за истоки этой реки и даже за Рейн.

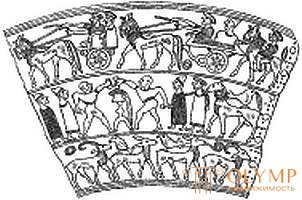

Рис. 540. Ситула из Ватша (в развернутом виде). По Ранке

Ситула из Ватша (рис. 540), Лайбахский музей, впервые описанная Гохштеттером, украшена тремя полосами изображений, расположенными одна над другой: нижняя представляет фриз, где изображен лев, пожирающий мясо, и семь каменных козлов с завитыми стеблями растений во рту; средняя – кулачный бой и пиршество, верхняя – людей, едущих в колесницах и верхом, и лошадей, ведомых в поводу. Мужские головы с большими вздернутыми вверх носами и круглыми глазами имеют совершенно северный варварский характер.

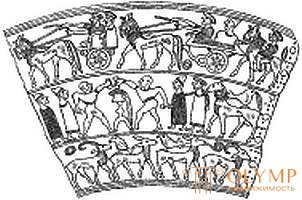

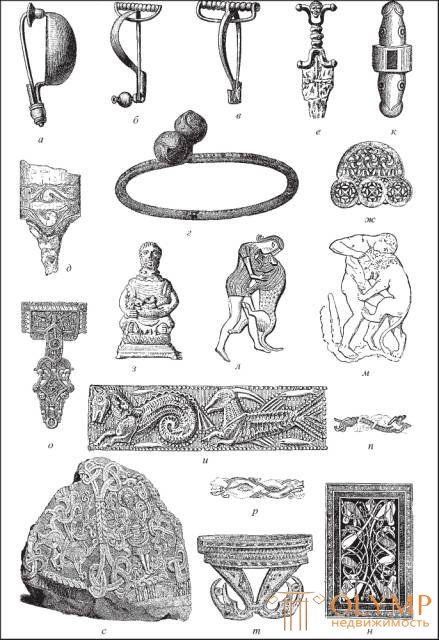

В нашу задачу не входит труд проследить множественные видоизменения гальштатских фибул (рис. 541, а -в ) – с их древнейших форм, в виде очков и полукруга, во всех дальнейших их переходах в формы сердец и самострелов до латенских фибул – или сравнивать бронзовое и железное оружие гальштатской культуры в отношении его форм и орнаментации с современным ему северным оружием бронзового века. Равным образом мы не можем пуститься в подробное исследование развития найденных в могилах гальштатской культуры небольших бронзовых и глиняных фигур животных и людей. Неуклюжие бронзовые или глиняные статуэтки – иногда более и менее геометризованные, иногда исполненные более натуралистично, среди которых наиболее типичны быки с кривыми рогами, лошади с тонкими шеями и прямыми ногами, птицы с широким клювом и человеческие фигуры, за исключением всадников, встречающиеся довольно редко, – не открывают для нас ничего такого, чего не находили бы мы в доисторические времена Греции и Италии; с рукоятками же в виде головы птицы или лошади, встречающимися в бронзовой утвари гальштатской культуры, мы уже познакомились, когда рассматривали современный ей северный бронзовый век (см. рис. 28). Очень характерны быки на гальштатском бронзовом чане, в Венском придворном музее (рис. 542), и бронзовые сосуды в виде птиц из Венгрии, в той же коллекции; не менее характерны бронзовые подвески с лошадиными головами из Иезерина, в музее Сараева в Боснии.

Рис. 541. Языческое искусство севера Европы: от гальштатской культуры до эпохи викингов. По Гёрнесу (д), Кёбке (с), Софусу Мюллеру (и-м, о-р, т), Ранке (а-в), Рейнаху (е-з), Шназе (н), Эндзету (г)

Рис. 542. Бронзовый чан гальштатской культуры. По Гёрнесу

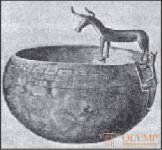

Рис. 543. Урна гальштатской культуры из Гемейнледенбарна. По Гёрнесу

Своеобразие форм гальштатской культуры мы находим преимущественно в глиняной пластике. Мы уже говорили об урнах в виде жилищ и лицевидных (см. рис. 29-31), не встречающихся собственно в области распространения гальштатской культуры и по большей части относящихся к более ранней эпохе. Но древнейшей гальштатской культуре принадлежат замечательные глиняные изделия, происходящие из Эденбурга, в Венгрии. Некоторые большие черные урны Венского придворного музея украшены грубыми треугольными узорами, нацарапанными до обжигания; на горлышке этот узор переходит в довольно отчетливо различимые, хотя и вполне геометризованные человеческие фигуры в парадной одеж де (рис. 543). Голова у них иногда совсем не намечена, иногда изображена в виде кружка или четырехугольника, сидящего на длин ной шее. Здесь ничто не напоминает дипилонский стиль, но фигуры не менее схематичны и геометризованы, чем в нем.

Из Эденбурга происходят также любопытные по своим формам символические "изображения луны" – стоящие на ногах глиняные серпы с вертикально загнутыми рогами, на тронах, переходящие в обращенные друг к другу протомы быков и баранов.

Замечательны также пластические глиняные изделия, найденные в одном кургане близ Гемейнледенбарна, в Нижней Австрии, – многочисленные фигуры животных или людей и урны, хранящиеся в Венском придворном музее. По верхнему краю одной из урн рассажены фигуры птиц, а на поверхности сосуда, там, где он начинает сужаться, были, как полагает Сцомбати, прикреплены пластические изображения всадников и стоящие бесформенные человеческие фигуры. Другие урны имеют сбоку ручки в виде дужек, оканчивающихся бычьими головами.

Наконец, некоторые особенности представляет нам полихромная глиняная пластика гальштатской эпохи. В собственно австрийской гальштатской области произведения такой пластики встречаются редко. Но из Виса, в Штирии, происходит, например, обломок урны, украшенной по желтому фону красными меандрами. Полихромные сосуды чаще попадаются в северной и западной областях гальштатской культуры. Сосуды, окрашенные красной и черной графитной красками с белой выкладкой в углубленных орнаментах богатой геометрической формы, встречаются нередко в Верхней Баварии, где их исследовал Ноак, а также в Бадене; подобные горшки попадаются и в Силезии. В этом можно убедиться в музеях Карлсруе и Бреславля. Еще Л. Линденшмит признавал эту полихромную гальштатскую керамику германской, и возражения против его мнения кажутся нам не вполне убедительными.

Очень интересны бронзовые пояса из закавказских могил. Наиболее богатую добычу этого рода памятников искусства доставили калакентские могилы. В гравированных рисунках на этих поясных бляхах человеческие фигуры, которые Вирхов считал изображениями охотников, встречаются редко среди быков, оленей, лошадей, каменных баранов, наряду с которыми являются в весьма странных сочетаниях фантастические животные (рис. 544). По Вирхову, это искусство самобытное, кавказское, сложившееся под влиянием Востока, а не Юго-Востока, то есть не Ассирии. Гёрнес видел в нем на каждом шагу варварское подражание микенским образцам. Так ли это, неизвестно; но, во всяком случае, можно утверждать, что в видоизменении художественного стиля первой железной эпохи в кавказских странах влияние Юга не играло никакой роли.

Рис. 544. Поясная бляха, найденная в одной из могил Кобани. По Вирхову

В североевропейском и среднеевропейском искусстве, следовавшем за гальштатской культурой, не всегда легко различить друг от друга элементы галльские, германские, скифские и славянские.

Племенные особенности в художественных работах этого цикла отражались гораздо менее заметно, чем общность условий жизни. О языческом северном зодчестве этого периода времени не может быть речи уже потому, что в валах и стенах, уцелевших от городов и укреплений, нет ничего художественного, а собственно строения, которые тогда почти везде были деревянными, совсем не сохранились. От крупной скульптуры, в которой религия галлов и германцев нисколько не нуждалась, дошли до нас только обломки. Живописи в собственном смысле слова это языческое искусство не знало. Оно производило преимущественно предметы так называемого малого искусства – художественной ремесленности и орнаментики.

Искусство латенской культуры примыкает непосредственно к позднейшей гальштатской. Латен – местность, по которой со времени исследований Ф. Келлера и Ф. Гросса названа эта ступень культуры, так как здесь найдены первые, и притом образцовые, ее памятники, представляет собой отмель на Невшательском озере, близ деревни Марен. Основателями и первоначальными носителями латенской культуры были кельты, галлы в Швейцарии, во Франции и на Верхнем Рейне. Но культура эта, обойдя большой дугой собственно гальштатскую область, отвоевала себе германский Север, Англию, крайний Восток Европы и Верхнюю Италию, откуда исходили, по крайней мере, некоторые из ее проявлений. На западе Центральной Европы она подготовила почву для римского провинциального искусства, а в других местах – для искусства германской эпохи переселения народов. В искусстве латенской культуры так же мало самобытности и единства, как и в гальштатской; возникнув главным образом из смеси южных и восточных элементов, переработанных в местном духе, латенское искусство, вместе взятое, представляет, однако, больше единства, чем гальштатское.

В противоположность гальштатской культуре первой железной эпохи латенская возникла во времена вполне развитой железной эпохи. Но о ее искусстве можно говорить только с большими ограничениями. Галлы, жившие в городах, были практическим и в то же время воинственным народом. Железное оружие и орудия были главными их изделиями, которые они, как правило, не украшали, а если и были какие-то украшения, то очень скромные. Даже золотые и бронзовые изделия отличаются у них больше целесообразностью основных форм, чем художественностью отделки. В этой отделке тонкие жестяные формы гальштатского искусства уступают место более полным, массивным, профилированным более сильно. Открытые бронзовые браслеты нередко имеют на концах пуговки в виде шарика или чашечки (см. рис. 541, г). Фибула с головой животного в некоторых местностях принадлежит ранней латенской культуре. Развитая форма латенской фибулы характеризуется двойной головкой со спиральной пружиной и отогнутым гнездом для булавки. Бронзовые цепи оканчиваются иногда крючком в виде головы животного.

Настоящая латенская орнаментика уже не имеет строго геометрического характера, но и нигде не отличается натуралистичностью. Линии часто загибаются в одну сторону и образуют завитки вроде растительных стеблей. Рядом со спиральными линиями, которые все еще играют некоторую роль, появляется трикветрум, "трехкостие" (см. рис. 541, д). Закрученные концы становятся обычными, и вместе с тем кое-где появляются "рыбьи пузыри" или подобия качающегося пламени – формы, воспринятые впоследствии готикой и получившие в ней дальнейшее развитие. Встречаются человеческие лица с оскаленными зубами. Фигуры животных извиваются в виде арабесок, и все их части – рога, ноги, хвосты, даже морды – оканчиваются завитками растительного характера, в которых иногда проглядывают раннеклассические образцы.

В отношении стремления присоединять живые существа к игре мертвых линий, которым отличалось языческое искусство Центральной и Северной Европы, любопытно развитие "антенских рукояток" мечей и кинжалов бронзовой эпохи в фигуры, приблизительно напоминающие человеческие (см. рис. 28); подобная рукоятка кинжала французского происхождения, хранящаяся в Сен-Жерменском музее, представлена на рис. 541, е.

Рис. 545. Бронзовая статуэтка воина латенской культуры. По Гёрнесу

В металлической орнаментике самостоятельное значение приобретают сквозные, открытые со всех сторон работы; в изделиях этого рода, как это можно видеть по бронзе III столетия до н. э., найденной в могилах Шампани (ж), латенская орнаментика достигает полного развития. Иногда врезанным линиям орнамента сообщается цветной блеск при помощи "кровавого стеклянного сплава"; в бронзу вправлялись также кусочки кораллов и искусственные цветные пасты. Другого рода игрой красок отличались голубые и желтые стеклянные наручники и бусы из янтаря.

Монеты латенской культуры представляют собой подражание греческим, македонским и массалиотским. Вначале еще можно различать, по каким образцам они изготовлены, но потом они покрываются изображением завитков.

Среди латенских древностей встречается много небольших бронзовых и терракотовых фигурок животных. В их числе видное место занимает кабан, галльский "тотем", изображение которого по является и на монетах, нет также недостатка и в человеческих фигурах. Небольшую бронзовую фигуру воина, происходящую из Идрии, на австрийском берегу, Гёрнес признал лучшим из произведений латенской пластики (рис. 545). Если не считать слишком большой головы, формы этой статуэтки, при всей архаичной скованности, довольно чисты и понятны.

Несмотря на всю смешанность элементов, из которых сложи лось латенское искусство, оно все-таки имеет свое лицо, и роль, которую оно сыграло как посредствующее звено между формами классической древности и формами христианских средних веков дает ему право на известного рода значение во всемирной истории искусства. Но это значение приобретено им только потому, что оно умело перерабатывать все чужестранное, притекавшее к нему извне, в самобытном стиле, отнюдь не лишенном вкуса.

Что бы оставить комментарий войдите

Комментарии (0)